健康な歯茎の色は何色?歯茎の色を改善するためには?

こんにちは。金沢市の白根歯科クリニック院長の白根和明です。

歯は見た目にも影響するため、虫歯などに気をつけている人も多いでしょう。

でも、お口の健康に大切なのは、歯だけでなく、歯茎です。

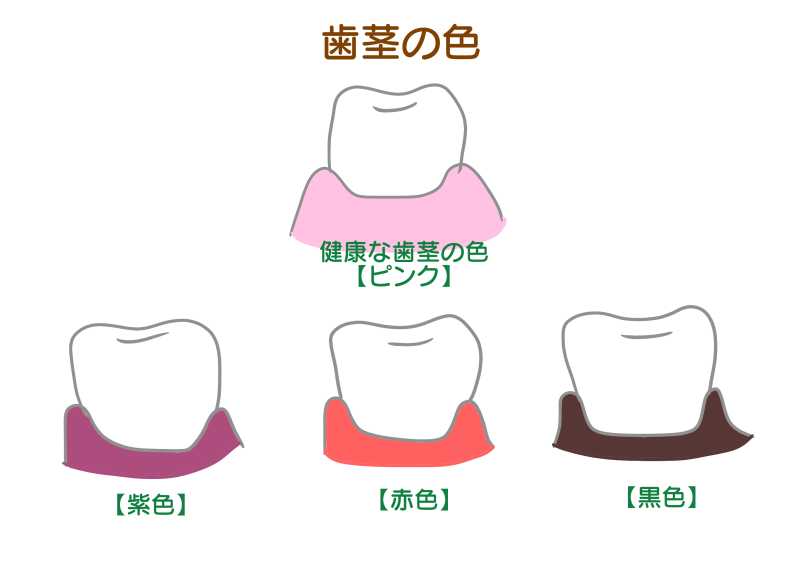

歯茎の色は、お口の健康のバロメーターでもあり、色によって病気などの可能性があります。

今回は、健康な歯茎の色や歯茎の健康を改善するための方法について、詳しくお伝えします。

「健康な歯茎の色は?」と聞かれて、ピンとこない方も多いかもしれません。

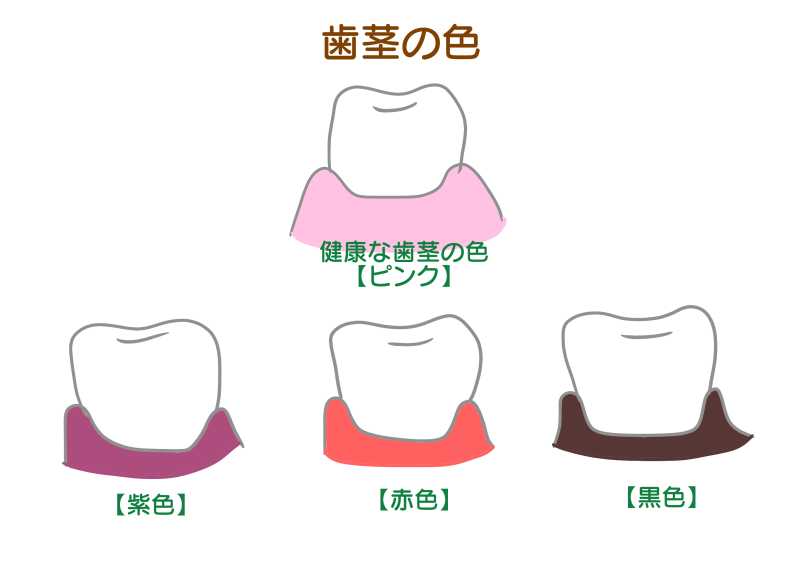

健康な歯茎の色は、薄いピンク色です。

色だけでなく、歯肉が引き締まり、歯と歯の間に歯肉が入り込み、弾力がある状態が、健康な状態と言われています。

歯肉炎や歯周病など、様々な病気になると、歯茎の色が変色してしまい、見た目にも影響を与えてしまうことがあるのです。

歯茎が赤色になり、腫れなどがある場合は、歯肉炎になっていることが考えられます。

歯肉炎とは、歯に溜まった歯垢に細菌が住み着き、歯や歯茎にダメージを与えるものです。

歯磨きの不足や間違った方法でのブラッシング、ホルモンバランスの変化、病気などが考えられます。

歯茎が紫色になる原因としては、喫煙や金属製の差し歯、歯周病などが考えられます。

特に、喫煙をしている人は、歯茎の血行不良により歯茎が紫になっている方も多いです。

歯茎が黒くなる原因としては、歯の神経が死んでしまっていることや歯周病、タバコ、被せ物などの金属の劣化などが考えられます。

歯茎の色を改善するためには、原因に合った対処法を行うことが必要になります。

自宅でできるものから、歯医者での対処が必要なものもあるため、歯医者に相談することが大切です。

①歯周病の予防・治療

歯周病が原因で歯茎が変色している場合は、歯周病の予防と治療が必要になります。

歯周病予防に効果が期待できる歯磨き粉なども市販されているので、歯周病予防グッズを使用することも方法の一つです。

歯周病を悪化させないためにも、まずは自己判断せず、歯医者に行って相談しましょう。

喫煙をしている方は、禁煙に向けて取り組むことも大切です。

タバコに含まれる成分が歯茎を血行不良の状態にしてしまうため、歯茎の健康を取り戻すためにも、本数を減らすなどの対応が必要になります。

歯医者では、タバコや紫外線などによって色素沈着を起こした歯茎に対して、ピーリング剤を使用して、元の色に戻す治療を行なっています。

薬品を歯茎に塗布して、表面を剥離させることで黒ずみをオフする方法ですが、痛みを感じる場合があります。

ただし、歯周病などが原因の場合は、歯周病を治療することが最優先となるため、原因に合った対処法を行うようにしましょう。

<まとめ>歯茎の健康を取り戻すために

普段は歯茎の色までしっかり見ていない、という人もいるでしょう。

歯茎は歯を支える土台の部分なので、歯の健康を維持するためには重要な部分でもあります。

歯茎の色で健康状態が分かりますが、自己判断せず、歯医者で定期検診を受けるようにしましょう。

金沢市にある「白根歯科クリニック」の公式ホームページです。

http://care4618.com

歯は見た目にも影響するため、虫歯などに気をつけている人も多いでしょう。

でも、お口の健康に大切なのは、歯だけでなく、歯茎です。

歯茎の色は、お口の健康のバロメーターでもあり、色によって病気などの可能性があります。

今回は、健康な歯茎の色や歯茎の健康を改善するための方法について、詳しくお伝えします。

1.健康な歯茎の色は?

「健康な歯茎の色は?」と聞かれて、ピンとこない方も多いかもしれません。

健康な歯茎の色は、薄いピンク色です。

色だけでなく、歯肉が引き締まり、歯と歯の間に歯肉が入り込み、弾力がある状態が、健康な状態と言われています。

歯肉炎や歯周病など、様々な病気になると、歯茎の色が変色してしまい、見た目にも影響を与えてしまうことがあるのです。

1-1.歯茎が赤色になる原因

歯茎が赤色になり、腫れなどがある場合は、歯肉炎になっていることが考えられます。

歯肉炎とは、歯に溜まった歯垢に細菌が住み着き、歯や歯茎にダメージを与えるものです。

歯磨きの不足や間違った方法でのブラッシング、ホルモンバランスの変化、病気などが考えられます。

1-2.歯茎が紫色になる原因

歯茎が紫色になる原因としては、喫煙や金属製の差し歯、歯周病などが考えられます。

特に、喫煙をしている人は、歯茎の血行不良により歯茎が紫になっている方も多いです。

1-3.歯茎が黒くなる原因

歯茎が黒くなる原因としては、歯の神経が死んでしまっていることや歯周病、タバコ、被せ物などの金属の劣化などが考えられます。

2.歯茎の色を改善するためには?

歯茎の色を改善するためには、原因に合った対処法を行うことが必要になります。

自宅でできるものから、歯医者での対処が必要なものもあるため、歯医者に相談することが大切です。

①歯周病の予防・治療

歯周病が原因で歯茎が変色している場合は、歯周病の予防と治療が必要になります。

歯周病予防に効果が期待できる歯磨き粉なども市販されているので、歯周病予防グッズを使用することも方法の一つです。

歯周病を悪化させないためにも、まずは自己判断せず、歯医者に行って相談しましょう。

②禁煙

喫煙をしている方は、禁煙に向けて取り組むことも大切です。

タバコに含まれる成分が歯茎を血行不良の状態にしてしまうため、歯茎の健康を取り戻すためにも、本数を減らすなどの対応が必要になります。

③歯茎のピーリング

歯医者では、タバコや紫外線などによって色素沈着を起こした歯茎に対して、ピーリング剤を使用して、元の色に戻す治療を行なっています。

薬品を歯茎に塗布して、表面を剥離させることで黒ずみをオフする方法ですが、痛みを感じる場合があります。

ただし、歯周病などが原因の場合は、歯周病を治療することが最優先となるため、原因に合った対処法を行うようにしましょう。

<まとめ>歯茎の健康を取り戻すために

普段は歯茎の色までしっかり見ていない、という人もいるでしょう。

歯茎は歯を支える土台の部分なので、歯の健康を維持するためには重要な部分でもあります。

歯茎の色で健康状態が分かりますが、自己判断せず、歯医者で定期検診を受けるようにしましょう。

金沢市にある「白根歯科クリニック」の公式ホームページです。

http://care4618.com

フッ素で虫歯予防を始めよう!フッ素入りアイテムの使い方

こんにちは。石川県金沢市の白根歯科クリニック院長の白根和明です。

「毎日しっかり歯磨きをしているのに、虫歯が出来てしまった」という経験をした方もいるかもしれません。

虫歯予防には歯磨きも大切ですが、フッ素入りのアイテムを使うことで、より高い虫歯予防が期待できると言われています。

フッ素入りのアイテムは、ドラッグストアなど市販で売られているものもあります。

今回は、虫歯予防に効果的なフッ素とフッ素入りアイテムの使い方について、紹介します。

フッ素とは、歯に塗布することで虫歯を予防できる、天然の元素を指します。

フッ素は、フッ化物などと表現されることもあります。

歯医者で塗ってもらうもの、などのイメージを持っている方もいるかもしれませんが、お茶や魚介類などの食品の多くに含まれており、日常生活の中でも摂取しているものです。

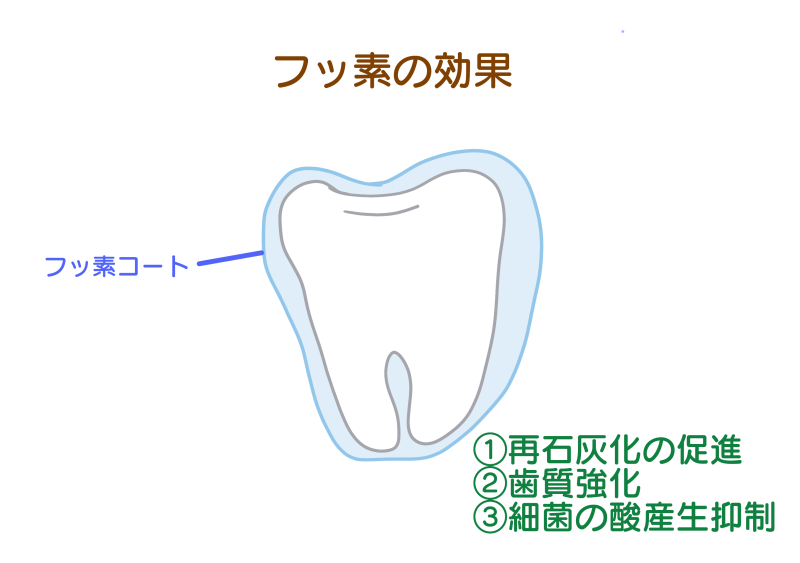

フッ素には、次のような効果が期待できます。

①再石灰化の促進

②歯質強化

③細菌の酸産生抑制

フッ素を歯に利用することで、歯を強くして、酸に溶けにくくする効果や、歯から溶け出したカルシウムなどの再沈着を促進する効果があります。

このような働きから、虫歯の予防に効果的と言われているのです。

フッ素が入ったアイテムは、医療用の高濃度のものではなく、低濃度のものであれば、ドラッグストアなどでも市販されています。

ただし、使い方を間違えてしまうと効果が得られないため、正しい使い方を知っておきましょう。

①フッ素入りの歯磨き粉

フッ素入りの歯磨き粉は、ドラッグストアでも様々な種類が売られています。

使い方は通常の歯磨きと変わりませんが、すすぎの回数と使用のタイミングがポイントになります。

歯磨き粉を吐き出した後のすすぎは、少ない水で1回が理想です。

何度もすすいでしまうと、口の中のフッ素が少なくなってしまい、効果が期待できません。

使用のタイミングとしては、寝る前がオススメです。

②フッ素洗口

フッ素が含まれた洗口液の場合は、食後、または寝る前に使用することがオススメです。

歯磨きをした後の仕上げとして、洗口液でうがいをすることで、効果が期待できます。

③フッ素ジェル

フッ素ジェルは、歯磨き粉と同様にブラッシングをすることで、歯にコーティングができるものです。

フッ素ジェルによっては、使用後にすすぎが必要なものもあるので、使用方法をC確認しておきましょう。

通常の歯磨き後に仕上げとして、寝る前などに使用することがオススメです。

フッ素は高い虫歯予防が期待できるものですが、万能薬ではありません。

虫歯を予防するためには、毎日の歯磨きと正しい使い方、そして定期検診が大切です。 そして、受診時に医療用として認可されている高濃度のフッ素を塗布してもらうと良いでしょう。

大人の虫歯は気がつきにくいと言われているので、歯医者で定期検診を受けることをオススメします。

石川県金沢市の歯医者「白根歯科クリニック」の公式ホームページです。

http://care4618.com

「毎日しっかり歯磨きをしているのに、虫歯が出来てしまった」という経験をした方もいるかもしれません。

虫歯予防には歯磨きも大切ですが、フッ素入りのアイテムを使うことで、より高い虫歯予防が期待できると言われています。

フッ素入りのアイテムは、ドラッグストアなど市販で売られているものもあります。

今回は、虫歯予防に効果的なフッ素とフッ素入りアイテムの使い方について、紹介します。

1.フッ素とは?

フッ素とは、歯に塗布することで虫歯を予防できる、天然の元素を指します。

フッ素は、フッ化物などと表現されることもあります。

歯医者で塗ってもらうもの、などのイメージを持っている方もいるかもしれませんが、お茶や魚介類などの食品の多くに含まれており、日常生活の中でも摂取しているものです。

1-1.フッ素が虫歯予防に効果的な理由

フッ素には、次のような効果が期待できます。

①再石灰化の促進

②歯質強化

③細菌の酸産生抑制

フッ素を歯に利用することで、歯を強くして、酸に溶けにくくする効果や、歯から溶け出したカルシウムなどの再沈着を促進する効果があります。

このような働きから、虫歯の予防に効果的と言われているのです。

2.フッ素入りアイテムの使い方

フッ素が入ったアイテムは、医療用の高濃度のものではなく、低濃度のものであれば、ドラッグストアなどでも市販されています。

ただし、使い方を間違えてしまうと効果が得られないため、正しい使い方を知っておきましょう。

①フッ素入りの歯磨き粉

フッ素入りの歯磨き粉は、ドラッグストアでも様々な種類が売られています。

使い方は通常の歯磨きと変わりませんが、すすぎの回数と使用のタイミングがポイントになります。

歯磨き粉を吐き出した後のすすぎは、少ない水で1回が理想です。

何度もすすいでしまうと、口の中のフッ素が少なくなってしまい、効果が期待できません。

使用のタイミングとしては、寝る前がオススメです。

②フッ素洗口

フッ素が含まれた洗口液の場合は、食後、または寝る前に使用することがオススメです。

歯磨きをした後の仕上げとして、洗口液でうがいをすることで、効果が期待できます。

③フッ素ジェル

フッ素ジェルは、歯磨き粉と同様にブラッシングをすることで、歯にコーティングができるものです。

フッ素ジェルによっては、使用後にすすぎが必要なものもあるので、使用方法をC確認しておきましょう。

通常の歯磨き後に仕上げとして、寝る前などに使用することがオススメです。

<まとめ>フッ素は虫歯予防の万能薬ではない

フッ素は高い虫歯予防が期待できるものですが、万能薬ではありません。

虫歯を予防するためには、毎日の歯磨きと正しい使い方、そして定期検診が大切です。 そして、受診時に医療用として認可されている高濃度のフッ素を塗布してもらうと良いでしょう。

大人の虫歯は気がつきにくいと言われているので、歯医者で定期検診を受けることをオススメします。

石川県金沢市の歯医者「白根歯科クリニック」の公式ホームページです。

http://care4618.com

出っ歯の原因には種類がある!出っ歯の種類と治療について解説

こんにちは。金沢市の白根歯科クリニック院長の白根です。

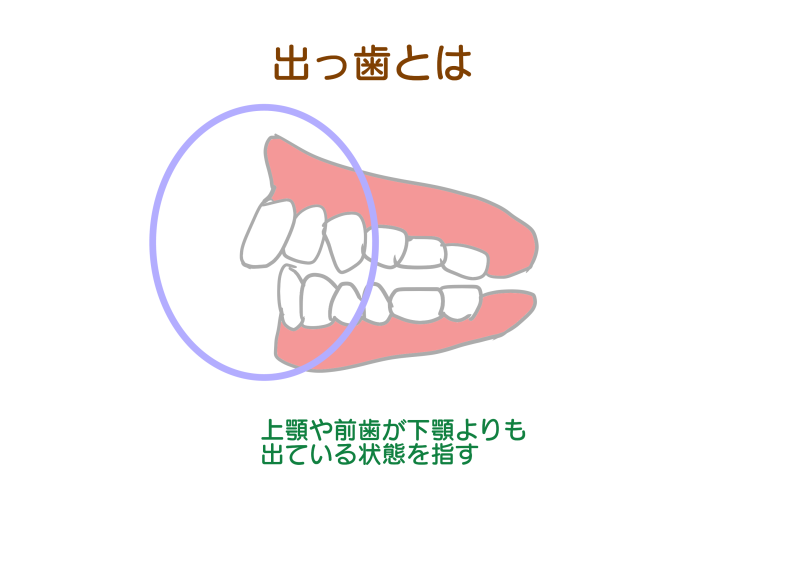

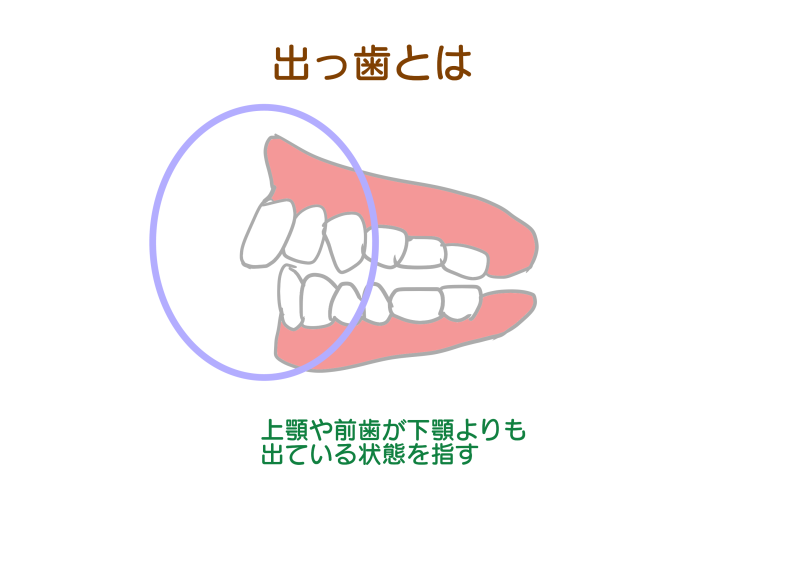

出っ歯とは、歯が前に出てしまっている状態のことを指します。

前歯で食べ物が噛めない、見た目が気になるなどの問題もあり、気にされている方も多いと思います。

出っ歯と言っても、上顎が原因のものと歯が前に出ているものの2種類あり、原因によって治療法も異なります。

今回は、出っ歯の種類と治療方法について、詳しく解説していきます!

出っ歯とは、上顎の前歯が前に突出している噛み合わせのことを指します。

歯が前に出てしまっているため、口が閉じれず、開いたままになってしまう方もいます。

口が開いた状態になりやすいため、口呼吸になり、口内が乾燥し、歯周病のリスクが高くなることが指摘されています。

また、サ行などの発音のしにくさや、美容上の見た目にも影響を及ぼすことがあります。

出っ歯には、顎が原因で起こるものと歯そのものが原因で起こるものの種類があります。

・上顎が原因で起こるもの

・前歯だけが前に出ているもの

遺伝的な要因によって、生まれつきの骨の骨格によって出っ歯になることがあります。

また、幼少期の癖などによって、上顎が前に突出してしまい、出っ歯になるケースも少なくありません。

出っ歯になる原因としては、下記のようなものが考えられます。

・幼少期に指しゃぶりを続けていた

・幼少期に爪を噛む習慣があった

・幼少期に前歯を内側から押してしまう癖があった

・骨格によるもの

幼少期の永久歯に生え変わる時期まで指しゃぶりをしていた場合などは、出っ歯になるなど、歯並びに影響が出る可能性が高くなります。

「出っ歯は治らないのでは?」と諦めている方もいるかもしれませんが、治療法がないわけではありません。

出っ歯の治療は、原因によって異なります。

①ワイヤー矯正・マウスピース矯正

歯が前に出ている場合は、ワイヤー矯正やマウスピース矯正によって綺麗な歯並びに戻すことが可能です。

ただし、矯正を行う場合は、歯を動かすための隙間を作るため、場合によっては、抜歯が必要になるケースもあります。

②セラミック治療

出っ歯の部分を削り、セラミックを装着、差し歯にすることで見た目を改善する方法です。

時間もかからず、外科的な手術よりも身体的な負担が軽いことが特徴です。

ただし、歯を削ったり、神経を抜いたりと負担があることや、骨格が原因の出っ歯に対しては根本的な治療にはなりません。

<まとめ>出っ歯が気になったら早めに相談しよう

出っ歯の治療には、症例や年齢など時期によっても治療方法が異なります。

永久歯に生え変わり、成人してから矯正が難しい場合は、セラミックなど選択肢があります。

出っ歯は見た目で悩む方もいらっしゃるので、気になったら、早めに相談しましょう。

金沢市にある「白根歯科クリニック」の公式ホームページです。

http://care4618.com

出っ歯とは、歯が前に出てしまっている状態のことを指します。

前歯で食べ物が噛めない、見た目が気になるなどの問題もあり、気にされている方も多いと思います。

出っ歯と言っても、上顎が原因のものと歯が前に出ているものの2種類あり、原因によって治療法も異なります。

今回は、出っ歯の種類と治療方法について、詳しく解説していきます!

1.出っ歯とは?

出っ歯とは、上顎の前歯が前に突出している噛み合わせのことを指します。

歯が前に出てしまっているため、口が閉じれず、開いたままになってしまう方もいます。

口が開いた状態になりやすいため、口呼吸になり、口内が乾燥し、歯周病のリスクが高くなることが指摘されています。

また、サ行などの発音のしにくさや、美容上の見た目にも影響を及ぼすことがあります。

2.出っ歯の種類

出っ歯には、顎が原因で起こるものと歯そのものが原因で起こるものの種類があります。

・上顎が原因で起こるもの

・前歯だけが前に出ているもの

遺伝的な要因によって、生まれつきの骨の骨格によって出っ歯になることがあります。

また、幼少期の癖などによって、上顎が前に突出してしまい、出っ歯になるケースも少なくありません。

3.出っ歯の原因

出っ歯になる原因としては、下記のようなものが考えられます。

・幼少期に指しゃぶりを続けていた

・幼少期に爪を噛む習慣があった

・幼少期に前歯を内側から押してしまう癖があった

・骨格によるもの

幼少期の永久歯に生え変わる時期まで指しゃぶりをしていた場合などは、出っ歯になるなど、歯並びに影響が出る可能性が高くなります。

4.出っ歯の治療は原因によって異なる

「出っ歯は治らないのでは?」と諦めている方もいるかもしれませんが、治療法がないわけではありません。

出っ歯の治療は、原因によって異なります。

①ワイヤー矯正・マウスピース矯正

歯が前に出ている場合は、ワイヤー矯正やマウスピース矯正によって綺麗な歯並びに戻すことが可能です。

ただし、矯正を行う場合は、歯を動かすための隙間を作るため、場合によっては、抜歯が必要になるケースもあります。

②セラミック治療

出っ歯の部分を削り、セラミックを装着、差し歯にすることで見た目を改善する方法です。

時間もかからず、外科的な手術よりも身体的な負担が軽いことが特徴です。

ただし、歯を削ったり、神経を抜いたりと負担があることや、骨格が原因の出っ歯に対しては根本的な治療にはなりません。

<まとめ>出っ歯が気になったら早めに相談しよう

出っ歯の治療には、症例や年齢など時期によっても治療方法が異なります。

永久歯に生え変わり、成人してから矯正が難しい場合は、セラミックなど選択肢があります。

出っ歯は見た目で悩む方もいらっしゃるので、気になったら、早めに相談しましょう。

金沢市にある「白根歯科クリニック」の公式ホームページです。

http://care4618.com

受け口は治せる?受け口の治療時期と治療方法

こんにちは。白根歯科クリニック院長の白根和明です。

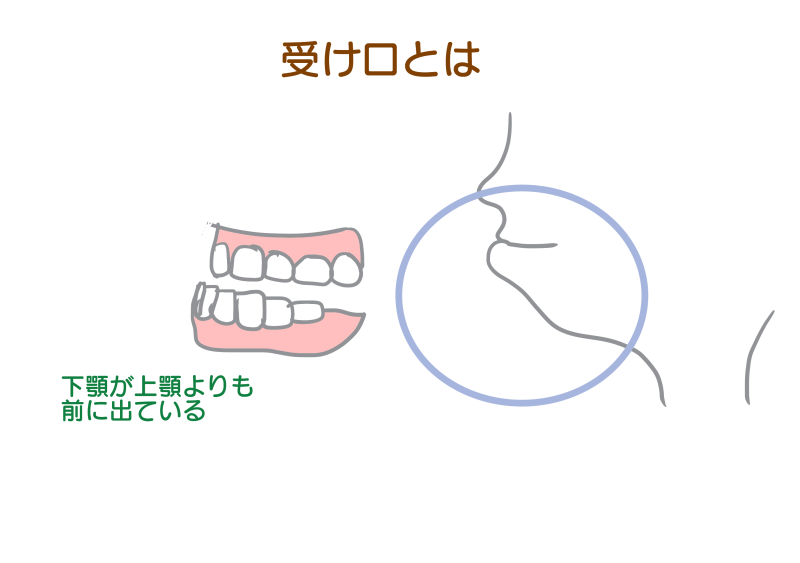

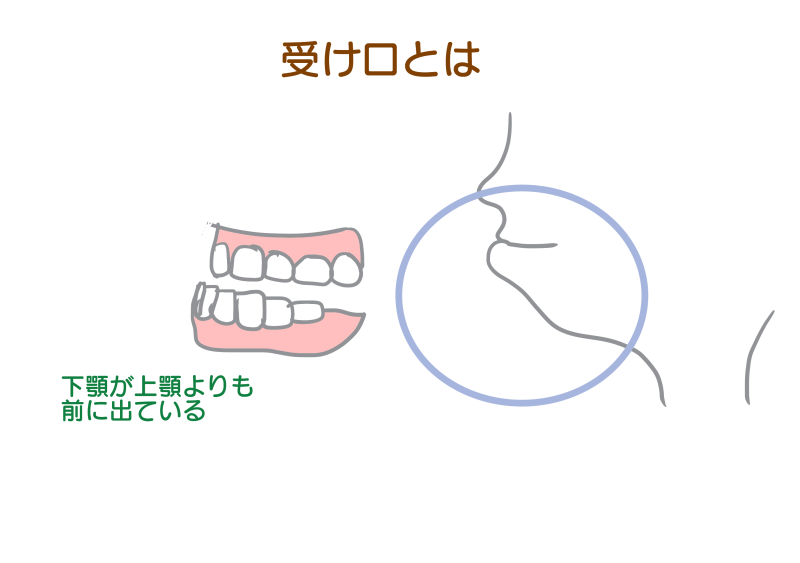

受け口とは、下顎の歯や全体が、上顎の歯よりも前に出ている状態のことを指します。

反対咬合と表記されることもありますが、一般的には「しゃくれ」と言われることもあります。

発音に支障をきたすなど、日常生活の中で困ることだけでなく、見た目の問題もあるため治療をしたいと考える方も少なくありません。

今回は、受け口の治療時期や治療方法について、詳しく解説します!

受け口とは、下顎が上顎よりも前に突出した状態であり、反対咬合や下顎前突などと表現されます。

本来であれば、上顎が下顎よりも前に出ている状態ですが、遺伝や環境などによって、反対になってしまうことがあるのです。

1-1.受け口は反対咬合と表されることがある

受け口は、先ほども述べましたが、反対咬合(はんたいこうごう)と表現されることがあります。

あまり聞きなれない言葉ですが、歯医者などでは上記の言葉を使って説明されることがあるでしょう。

1-2.受け口によって生活の中で困ること

受け口は上下の歯の噛み合わせが反対になっているので、日常生活の中で困ることもあります。

・前歯を使って食べ物を噛み切ることが難しい

・サ行などの発音が出しにくい

・顎を左右に動かしにくい

・不機嫌そうな表情で見られることがある

また、見た目などからコンプレックスとなり、本人のストレスとなっていることもあるようです。

2.受け口になる原因

受け口になる原因は、先天的、遺伝的なものや上顎の成長などにも関わっています。

先天的・遺伝的な要因

家族や親戚などに受け口の方がいらっしゃる場合などは、遺伝により受け口になることがあります。

また、上顎の成長が不十分になり、そのまま成長してしまった場合なども先天的な病気により、受け口になることもあります。

前歯の生える位置や歯の周りの組織、機能が異常な方や、爪や指を吸っていた場合なども、受け口になることがあります。

受け口には、歯が原因になるものと、骨が原因になるものがあります。

それぞれの受け口の種類や時期によって、治療方法なども異なります。

3-1.骨に原因がある場合

骨に原因がある場合は、上顎を前に成長させるような装置を使用して治療を行うことがあります。

永久歯に生え変わりが完了する前の幼少期から取り組むことが望ましいとされており、成人後から治療を行う場合は外科的な手術なども必要になることがあります。

歯の生え方によって受け口になってしまっている場合は、早い段階で矯正などを用いて改善する治療を行います。

ただし、歯の生え方や症例によって、矯正治療を開始する時期も異なるため、受け口が気になったら、早い段階で相談されることをオススメします。

<まとめ>受け口が気になるなら早めに歯医者に相談しよう

受け口は発音だけでなく、顎を動かしにくいなど、日常生活の中で支障をきたすことがあります。

また、見た目などによりコンプレックスを抱えている方も少なくありません。

受け口の治療は、原因によっても異なりますが、幼少期の早い段階から治療を始めることで、手術などが必要ないケースもあります。

また、白根歯科クリニックでは、歯型を取らずに、比較的安価にご提供できる

「プレオルソ」という装置での治療も可能です。

(※プレオルソについての詳細は、こども歯ならび.com/をご覧ください)

受け口が気になるという方は、早めに歯医者に相談されることをオススメします。

石川県金沢市の歯医者「白根歯科クリニック」の公式ホームページです。

http://care4618.com

受け口とは、下顎の歯や全体が、上顎の歯よりも前に出ている状態のことを指します。

反対咬合と表記されることもありますが、一般的には「しゃくれ」と言われることもあります。

発音に支障をきたすなど、日常生活の中で困ることだけでなく、見た目の問題もあるため治療をしたいと考える方も少なくありません。

今回は、受け口の治療時期や治療方法について、詳しく解説します!

1.受け口とは?

受け口とは、下顎が上顎よりも前に突出した状態であり、反対咬合や下顎前突などと表現されます。

本来であれば、上顎が下顎よりも前に出ている状態ですが、遺伝や環境などによって、反対になってしまうことがあるのです。

1-1.受け口は反対咬合と表されることがある

受け口は、先ほども述べましたが、反対咬合(はんたいこうごう)と表現されることがあります。

あまり聞きなれない言葉ですが、歯医者などでは上記の言葉を使って説明されることがあるでしょう。

1-2.受け口によって生活の中で困ること

受け口は上下の歯の噛み合わせが反対になっているので、日常生活の中で困ることもあります。

・前歯を使って食べ物を噛み切ることが難しい

・サ行などの発音が出しにくい

・顎を左右に動かしにくい

・不機嫌そうな表情で見られることがある

また、見た目などからコンプレックスとなり、本人のストレスとなっていることもあるようです。

2.受け口になる原因

受け口になる原因は、先天的、遺伝的なものや上顎の成長などにも関わっています。

先天的・遺伝的な要因

家族や親戚などに受け口の方がいらっしゃる場合などは、遺伝により受け口になることがあります。

また、上顎の成長が不十分になり、そのまま成長してしまった場合なども先天的な病気により、受け口になることもあります。

後天的・環境的な要因

前歯の生える位置や歯の周りの組織、機能が異常な方や、爪や指を吸っていた場合なども、受け口になることがあります。

3.受け口の種類と治療時期

受け口には、歯が原因になるものと、骨が原因になるものがあります。

それぞれの受け口の種類や時期によって、治療方法なども異なります。

3-1.骨に原因がある場合

骨に原因がある場合は、上顎を前に成長させるような装置を使用して治療を行うことがあります。

永久歯に生え変わりが完了する前の幼少期から取り組むことが望ましいとされており、成人後から治療を行う場合は外科的な手術なども必要になることがあります。

3-2.歯に原因がある場合

歯の生え方によって受け口になってしまっている場合は、早い段階で矯正などを用いて改善する治療を行います。

ただし、歯の生え方や症例によって、矯正治療を開始する時期も異なるため、受け口が気になったら、早い段階で相談されることをオススメします。

<まとめ>受け口が気になるなら早めに歯医者に相談しよう

受け口は発音だけでなく、顎を動かしにくいなど、日常生活の中で支障をきたすことがあります。

また、見た目などによりコンプレックスを抱えている方も少なくありません。

受け口の治療は、原因によっても異なりますが、幼少期の早い段階から治療を始めることで、手術などが必要ないケースもあります。

また、白根歯科クリニックでは、歯型を取らずに、比較的安価にご提供できる

「プレオルソ」という装置での治療も可能です。

(※プレオルソについての詳細は、こども歯ならび.com/をご覧ください)

受け口が気になるという方は、早めに歯医者に相談されることをオススメします。

石川県金沢市の歯医者「白根歯科クリニック」の公式ホームページです。

http://care4618.com

歯茎から出血が起こる原因は?出血の原因と適切なケアを解説

こんにちは。金沢市にある白根歯科クリニック院長の白根和明です。

歯磨きをしていると「歯茎から出血をした」という経験をした方もいるのではないでしょうか?

歯茎が腫れて炎症を起こした状態になると、歯茎から出血が起こるようになります。

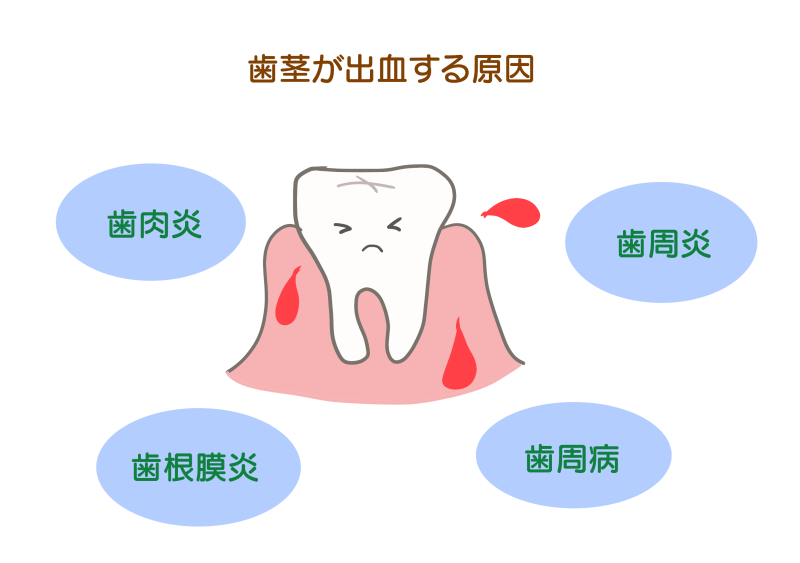

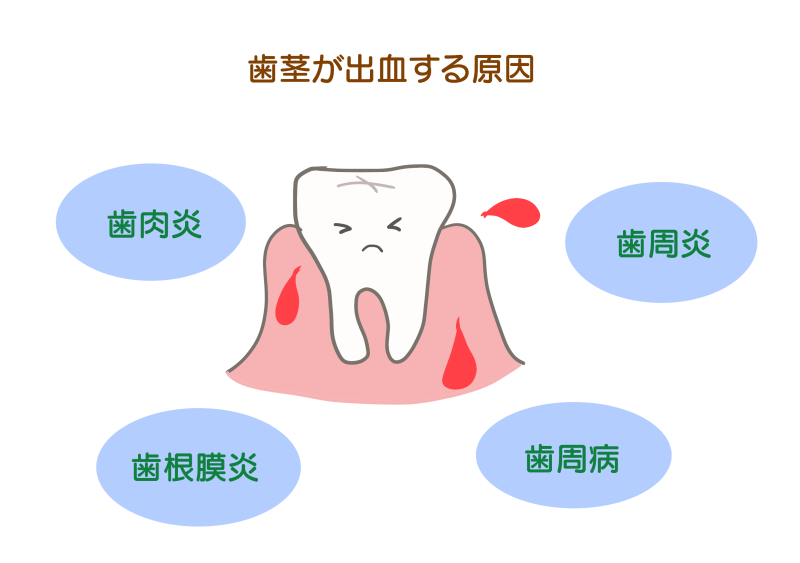

歯茎の出血が起こる原因には、歯周病や歯肉炎など様々なものが挙げられますが、悪化させないためには日頃のケアと適切な対処が必要です。

今回は、歯茎から出血が起こる原因と適切なケアに関して解説していきます。

歯ブラシのちょっとした刺激で、歯茎から出血した経験がある方もいるでしょう。

特に痛みもなく出血もすぐ治るため、そのまま気にせず放置している方も多いかもしれません。

歯茎が出血するのは、歯茎が炎症を起こしている状態です。

歯磨きなどをせず口の中が不潔なままの状態になると、歯や歯茎に細菌が付着して炎症を起こします。

炎症が強くなると、次第に歯茎から出血などが見られるようになります。

炎症や出血が続くと、歯茎が腫れたり膿などの症状が出現し、歯周病の可能性が高いです。

ただし、歯茎からの出血は、歯周病だけでなく血液の病気などの原因もあるため、受診して適切な治療を受けることが大切です。

2.歯茎が出血する原因

歯茎が出血を起こす原因には、主に以下のような病気が考えられます。

①歯肉炎

歯肉炎は、歯と歯の間や歯と歯肉の間に溜まった歯垢が原因で起こります。

歯茎が赤く腫れる症状が特徴です。

②歯周炎

歯周炎は、歯を支える歯槽骨が炎症を起こす病気です。

歯周炎が進行すると、歯がグラグラになり抜けてしまう可能性もあります。

歯周炎を放置すると、歯周ポケットが深くなり、歯石や歯垢が溜まり膿などが出るようになります。

③歯根膜炎

歯の根の部分を囲む歯根膜に炎症が生じた状態です。

歯茎に炎症が見られると同時に、歯に痛みが生じることが特徴です。

④歯周病

歯周病が進行すると、歯磨きなどの刺激で歯茎から出血することがあります。

さらに悪化すると、歯茎からの出血に膿が混じり、口臭が強くなることも特徴です。

3.歯茎を適切にケアすることが大切

歯磨きなどの時に歯茎から出血が見られたら、口の中を清潔に保つことが大切です。

ブラッシングの刺激で出血する場合は、やわらかい歯ブラシを使用することで、歯茎への刺激を減らすことができます。

また、歯磨きだけでなく、適宜うがいなどを行うことも効果的です。

歯茎からの出血や膿が続く場合は、受診して見てもらいましょう。

歯茎からの出血は、歯周病などのサインでもあります。

歯周病は気づかない間に進行していく病気でもあるため、定期検診などを受けてケアを行うことが大切です。

気になるお口の症状やトラブルがある場合は、早めに歯医者を受診しましょう。

金沢市にある「白根歯科クリニック」の公式ホームページです。

http://care4618.com

歯磨きをしていると「歯茎から出血をした」という経験をした方もいるのではないでしょうか?

歯茎が腫れて炎症を起こした状態になると、歯茎から出血が起こるようになります。

歯茎の出血が起こる原因には、歯周病や歯肉炎など様々なものが挙げられますが、悪化させないためには日頃のケアと適切な対処が必要です。

今回は、歯茎から出血が起こる原因と適切なケアに関して解説していきます。

1.歯茎から出血するのはなぜ?

歯ブラシのちょっとした刺激で、歯茎から出血した経験がある方もいるでしょう。

特に痛みもなく出血もすぐ治るため、そのまま気にせず放置している方も多いかもしれません。

歯茎が出血するのは、歯茎が炎症を起こしている状態です。

1-1.歯茎が炎症を起こしている状態

歯磨きなどをせず口の中が不潔なままの状態になると、歯や歯茎に細菌が付着して炎症を起こします。

炎症が強くなると、次第に歯茎から出血などが見られるようになります。

炎症や出血が続くと、歯茎が腫れたり膿などの症状が出現し、歯周病の可能性が高いです。

ただし、歯茎からの出血は、歯周病だけでなく血液の病気などの原因もあるため、受診して適切な治療を受けることが大切です。

2.歯茎が出血する原因

歯茎が出血を起こす原因には、主に以下のような病気が考えられます。

①歯肉炎

歯肉炎は、歯と歯の間や歯と歯肉の間に溜まった歯垢が原因で起こります。

歯茎が赤く腫れる症状が特徴です。

②歯周炎

歯周炎は、歯を支える歯槽骨が炎症を起こす病気です。

歯周炎が進行すると、歯がグラグラになり抜けてしまう可能性もあります。

歯周炎を放置すると、歯周ポケットが深くなり、歯石や歯垢が溜まり膿などが出るようになります。

③歯根膜炎

歯の根の部分を囲む歯根膜に炎症が生じた状態です。

歯茎に炎症が見られると同時に、歯に痛みが生じることが特徴です。

④歯周病

歯周病が進行すると、歯磨きなどの刺激で歯茎から出血することがあります。

さらに悪化すると、歯茎からの出血に膿が混じり、口臭が強くなることも特徴です。

3.歯茎を適切にケアすることが大切

歯磨きなどの時に歯茎から出血が見られたら、口の中を清潔に保つことが大切です。

ブラッシングの刺激で出血する場合は、やわらかい歯ブラシを使用することで、歯茎への刺激を減らすことができます。

また、歯磨きだけでなく、適宜うがいなどを行うことも効果的です。

歯茎からの出血や膿が続く場合は、受診して見てもらいましょう。

<まとめ>歯茎を守るためにも定期検診を受けよう

歯茎からの出血は、歯周病などのサインでもあります。

歯周病は気づかない間に進行していく病気でもあるため、定期検診などを受けてケアを行うことが大切です。

気になるお口の症状やトラブルがある場合は、早めに歯医者を受診しましょう。

金沢市にある「白根歯科クリニック」の公式ホームページです。

http://care4618.com

歯茎を押すと痛い!歯茎の痛みの原因と対処法

こんにちは。石川県金沢市の白根歯科クリニック院長の白根です。

歯茎を押すと痛みがある場合は、歯の根の部分に問題が起こっている可能性があります。

痛みの原因は、歯の根が感染を起こしていることなどが考えられます。

放っておくと悪化してしまうこともあるため、痛みを感じたら早めに受診することが大切です。

今回は、押すと痛い歯茎の痛みの原因と対処法について解説します!

「歯茎や歯の付け根を押すと痛い」という経験をされた方もいるのではないでしょうか?

歯茎や歯の付け根の痛みの原因は、歯茎と歯の根にあることが考えられます。

1-1.歯茎や歯の根に原因がある可能性が考えられる

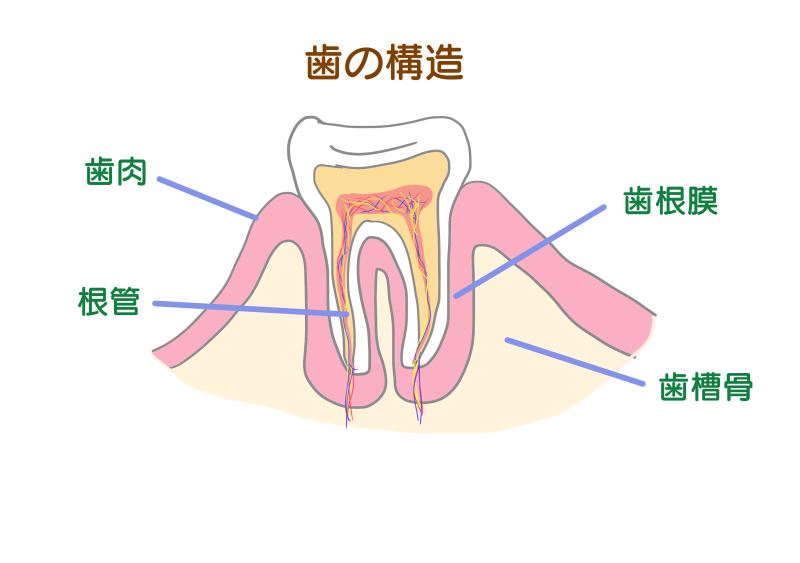

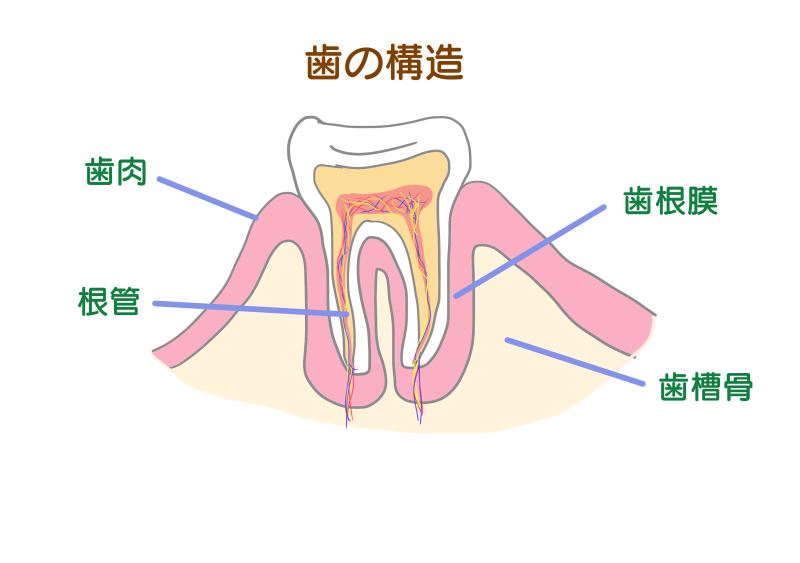

歯の根っこは歯槽骨と呼ばれる部分と繋がっています。

歯槽骨の上に歯肉が被さっている状態であり、歯肉はやわらかい組織です。

歯の根の部分の歯茎が痛む場合は、歯根と呼ばれる歯の根に問題が起きていることが考えられます。

具体的な歯茎の痛みの原因については、次の項目でご説明します。

歯茎が痛む原因としては、感染による炎症や外傷など、様々な要因が考えられます。

歯の根には歯根膜と呼ばれる組織があり、細菌などに感染し炎症を起こすことで、痛みの原因になっていると考えられます。

歯根膜が感染を起こすと、顎の骨にも炎症が広がり、痛みが強くなったり歯がグラつくなどの症状が見られるようになります。

2-2.歯の根が割れている

虫歯の治療などで神経を抜いているような場合は、強度が劣化することにより、知らない間に歯の根が割れていることがあります。

歯の根が割れている場合は、痛みを生じることがあります。

歯の根から顎の骨にまで炎症が広がると、根の先の部分に膿が溜まった袋のようなものができます。

これを「歯根嚢胞(しこんのうほう)」と呼び、感染を起こすと歯茎が腫れたり、痛みの原因になることがあります。

歯茎に吹き出物のようなものができ、膿が出てくることもあり、強い口臭の原因にもなります。

上記に挙げた感染による炎症だけでなく、外力によって炎症を起こすことがあります。

例えば、歯を強く打った場合や瓶のフタなどを歯で無理やり開けようとした場合など、外力により歯根膜が炎症を起こし、痛みを生じるのです。

しばらく安静にしておくことで痛みが治ることがほとんどですが、最悪の場合は抜歯などのケースも考えられます。

歯茎を押すと痛い症状は、歯の根の部分や歯茎に原因があることが考えられます。

歯の根に原因がある場合は、感染している部分を綺麗にする根管治療などを行います。

歯の根の治療が難しい場合は、抜歯になることもあるため、症状がある場合は早めに受診して対処するようにしましょう。

押すと歯茎に痛みがある場合は、歯の根に原因があることが考えられます。

歯の根の部分はレントゲンを撮影しないと分からないため、見た目だけでは判断できません。

歯茎が痛むなどの症状がある場合は、早めに歯医者を受診されることが大切です。

金沢の歯医者「白根歯科クリニック」の公式ホームページです。

http://care4618.com

歯茎を押すと痛みがある場合は、歯の根の部分に問題が起こっている可能性があります。

痛みの原因は、歯の根が感染を起こしていることなどが考えられます。

放っておくと悪化してしまうこともあるため、痛みを感じたら早めに受診することが大切です。

今回は、押すと痛い歯茎の痛みの原因と対処法について解説します!

1.歯茎を押すと痛い!のはなぜ?

「歯茎や歯の付け根を押すと痛い」という経験をされた方もいるのではないでしょうか?

歯茎や歯の付け根の痛みの原因は、歯茎と歯の根にあることが考えられます。

1-1.歯茎や歯の根に原因がある可能性が考えられる

歯の根っこは歯槽骨と呼ばれる部分と繋がっています。

歯槽骨の上に歯肉が被さっている状態であり、歯肉はやわらかい組織です。

歯の根の部分の歯茎が痛む場合は、歯根と呼ばれる歯の根に問題が起きていることが考えられます。

具体的な歯茎の痛みの原因については、次の項目でご説明します。

2.歯茎の痛みの原因

歯茎が痛む原因としては、感染による炎症や外傷など、様々な要因が考えられます。

2-1.歯根膜が炎症を起こしている

歯の根には歯根膜と呼ばれる組織があり、細菌などに感染し炎症を起こすことで、痛みの原因になっていると考えられます。

歯根膜が感染を起こすと、顎の骨にも炎症が広がり、痛みが強くなったり歯がグラつくなどの症状が見られるようになります。

2-2.歯の根が割れている

虫歯の治療などで神経を抜いているような場合は、強度が劣化することにより、知らない間に歯の根が割れていることがあります。

歯の根が割れている場合は、痛みを生じることがあります。

2-3.歯根嚢胞ができている

歯の根から顎の骨にまで炎症が広がると、根の先の部分に膿が溜まった袋のようなものができます。

これを「歯根嚢胞(しこんのうほう)」と呼び、感染を起こすと歯茎が腫れたり、痛みの原因になることがあります。

歯茎に吹き出物のようなものができ、膿が出てくることもあり、強い口臭の原因にもなります。

2-4.その他の原因

上記に挙げた感染による炎症だけでなく、外力によって炎症を起こすことがあります。

例えば、歯を強く打った場合や瓶のフタなどを歯で無理やり開けようとした場合など、外力により歯根膜が炎症を起こし、痛みを生じるのです。

しばらく安静にしておくことで痛みが治ることがほとんどですが、最悪の場合は抜歯などのケースも考えられます。

3.歯茎を押すと痛いときの治療法は?

歯茎を押すと痛い症状は、歯の根の部分や歯茎に原因があることが考えられます。

歯の根に原因がある場合は、感染している部分を綺麗にする根管治療などを行います。

歯の根の治療が難しい場合は、抜歯になることもあるため、症状がある場合は早めに受診して対処するようにしましょう。

<まとめ>歯茎に痛みを感じたら歯医者を受診しよう

押すと歯茎に痛みがある場合は、歯の根に原因があることが考えられます。

歯の根の部分はレントゲンを撮影しないと分からないため、見た目だけでは判断できません。

歯茎が痛むなどの症状がある場合は、早めに歯医者を受診されることが大切です。

金沢の歯医者「白根歯科クリニック」の公式ホームページです。

http://care4618.com

口内炎で受診が必要な症状は?口内炎の種類と原因を解説

こんにちは。石川県金沢市の白根歯科クリニック院長 白根和明です。

食生活の乱れやストレスを感じると、口内炎ができる人もいるでしょう。

口内炎は口の中の炎症であり、ストレスやビタミン不足、誤って噛んでしまったりなどの物理的な刺激が原因で起こるものもあります。

通常の口内炎であれば2週間程度で自然に治癒しますが、症状が長引く場合には病院で受診が必要なケースもあります。

今回は、口内炎の種類と原因について詳しく解説していきます。

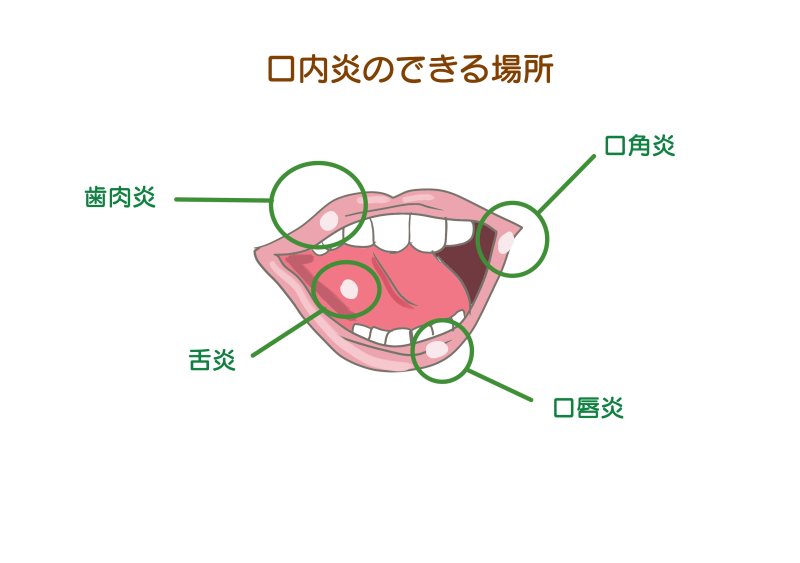

口内炎とは、口の中の粘膜に起こる炎症の総称のことです。

口内炎にはストレスやビタミン不足が原因で起こるもの、ウイルスや細菌が原因で起こるものなど、いくつかの種類があります。

人によっては頬の内側の粘膜や歯ぐきにできる人もいるでしょう。

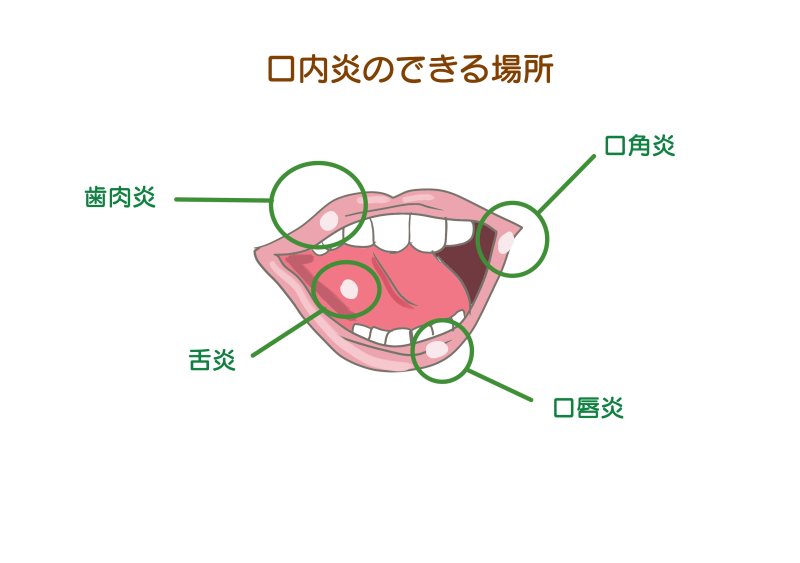

口内炎は口の中の様々な部位に起こり、部位によって名称が異なります。

•舌→舌炎

•唇の裏→口唇炎

•口角→口角炎

口内炎にはいくつかの種類があり、それぞれ症状や原因に違いがあります。

3-1.アフタ性口内炎

口内炎の中でも最も多く見られるものです。

症状としては、円形や楕円形の白っぽい潰瘍であり、何度も再発する場合もあります。

2〜10mm程度の丸くて白い潰瘍が特徴であり、唇の裏側や舌、歯ぐきなどに発生。

通常は10日〜2週間ほどで自然に治り、跡などは残りません。

原因は、免疫力の低下やストレス、栄養不足、口腔粘膜の損傷などが挙げられます。

カタル性口内炎は、入れ歯などが接触したり物理的な刺激などによって起こります。

主な症状は、口の粘膜が赤く腫れたり、水泡ができることもあります。

アフタ性口内炎との違いは、境界が不明瞭であり、治癒するまで痛み続けることです。

原因は、虫歯や入れ歯の不具合、ほおを噛んでしまうなどの口腔粘膜の損傷、薬品の刺激などが挙げられます。

ウイルスが原因で起こるウイルス性口内炎は、単純ヘルペスウイルスが原因で起こる「ヘルペス性口内炎」などがあります。

主に唾液などの接触感染や飛沫感染などによって感染します。

赤くただれてびらんを生じるなどの症状が特徴です。

カンジダによる口内炎の場合は、口の中に白いこけ状の斑点ができることが特徴。

原因は、単純ヘルペスウイルスや水痘帯状ヘルペスウイルスなどが挙げられます。

アレルギー性口内炎は、特定の食物などによりアレルギー反応を起こすことで、口の中に炎症を起こすものです。

原因は、特定の食物や薬品、金属などが挙げられます。

一般的に口内炎に多い「アフタ性口内炎」は、1〜2週間ほどで治癒することが多いです。

しかし、2週間以上経過しても治らない場合は、他の病気の可能性があるため、病院で診てもらうことをオススメします。

口腔ガンの初期症状は、口内炎の症状と似ているため、見過ごしてしまいがちです。

また、痛みが強い、口内炎に伴い熱が出るなどの症状が見られた場合は、病院を受診しましょう。

「口内炎は何科を受診すれば良いのか分からない」と疑問に思っている方もいるでしょう。

口内炎の相談は、歯科・口腔外科で相談することがオススメです。

子どもの場合はかかりつけの小児科でも診てもらうことができます。

いつもの口内炎と違う、痛みが強くて食事が取れないなどの場合は、早めに相談しましょう。

金沢市にある「白根歯科クリニック」の公式ホームページです。

http://care4618.com

食生活の乱れやストレスを感じると、口内炎ができる人もいるでしょう。

口内炎は口の中の炎症であり、ストレスやビタミン不足、誤って噛んでしまったりなどの物理的な刺激が原因で起こるものもあります。

通常の口内炎であれば2週間程度で自然に治癒しますが、症状が長引く場合には病院で受診が必要なケースもあります。

今回は、口内炎の種類と原因について詳しく解説していきます。

1.口内炎とは?

口内炎とは、口の中の粘膜に起こる炎症の総称のことです。

口内炎にはストレスやビタミン不足が原因で起こるもの、ウイルスや細菌が原因で起こるものなど、いくつかの種類があります。

2.口内炎ができる場所

人によっては頬の内側の粘膜や歯ぐきにできる人もいるでしょう。

口内炎は口の中の様々な部位に起こり、部位によって名称が異なります。

•舌→舌炎

•唇の裏→口唇炎

•口角→口角炎

3.口内炎の種類と原因

口内炎にはいくつかの種類があり、それぞれ症状や原因に違いがあります。

3-1.アフタ性口内炎

口内炎の中でも最も多く見られるものです。

症状としては、円形や楕円形の白っぽい潰瘍であり、何度も再発する場合もあります。

2〜10mm程度の丸くて白い潰瘍が特徴であり、唇の裏側や舌、歯ぐきなどに発生。

通常は10日〜2週間ほどで自然に治り、跡などは残りません。

原因は、免疫力の低下やストレス、栄養不足、口腔粘膜の損傷などが挙げられます。

3-2.カタル性口内炎

カタル性口内炎は、入れ歯などが接触したり物理的な刺激などによって起こります。

主な症状は、口の粘膜が赤く腫れたり、水泡ができることもあります。

アフタ性口内炎との違いは、境界が不明瞭であり、治癒するまで痛み続けることです。

原因は、虫歯や入れ歯の不具合、ほおを噛んでしまうなどの口腔粘膜の損傷、薬品の刺激などが挙げられます。

3-3.ウイルス性口内炎

ウイルスが原因で起こるウイルス性口内炎は、単純ヘルペスウイルスが原因で起こる「ヘルペス性口内炎」などがあります。

主に唾液などの接触感染や飛沫感染などによって感染します。

赤くただれてびらんを生じるなどの症状が特徴です。

カンジダによる口内炎の場合は、口の中に白いこけ状の斑点ができることが特徴。

原因は、単純ヘルペスウイルスや水痘帯状ヘルペスウイルスなどが挙げられます。

3-4.アレルギー性口内炎

アレルギー性口内炎は、特定の食物などによりアレルギー反応を起こすことで、口の中に炎症を起こすものです。

原因は、特定の食物や薬品、金属などが挙げられます。

4.口内炎で病院に行った方が良い症状

一般的に口内炎に多い「アフタ性口内炎」は、1〜2週間ほどで治癒することが多いです。

しかし、2週間以上経過しても治らない場合は、他の病気の可能性があるため、病院で診てもらうことをオススメします。

口腔ガンの初期症状は、口内炎の症状と似ているため、見過ごしてしまいがちです。

また、痛みが強い、口内炎に伴い熱が出るなどの症状が見られた場合は、病院を受診しましょう。

<まとめ>口内炎の相談は歯科・口腔外科へ

「口内炎は何科を受診すれば良いのか分からない」と疑問に思っている方もいるでしょう。

口内炎の相談は、歯科・口腔外科で相談することがオススメです。

子どもの場合はかかりつけの小児科でも診てもらうことができます。

いつもの口内炎と違う、痛みが強くて食事が取れないなどの場合は、早めに相談しましょう。

金沢市にある「白根歯科クリニック」の公式ホームページです。

http://care4618.com

生理前に歯茎が腫れを経験した人も多い!?女性と歯周病の関係

こんにちは。白根歯科クリニック院長の白根和明です。

「生理前になると歯茎がむずむずしたり、腫れた感じがする」などの症状を経験したことがある女性もいるのではないでしょうか?

症状には個人差がありますが、生理が始まった途端、不快な症状が治ることもあります。

生理前の不快な歯茎のむずむずなどの症状は、女性ホルモンが大きく影響しているのです。

今回は、生理前の歯茎の症状や女性と歯周病の関係についてお伝えします。

1.生理前に歯茎の腫れが起こるのはなぜ?

女性の中には、生理前になると歯茎が腫れる、痛みが出るなどの症状を感じる人もいます。

歯医者に行っても異常はないと言われた経験がある方もいるでしょう。

生理前に歯茎の腫れやむずむずが起こる原因としては、女性ホルモンの働きが挙げられます。

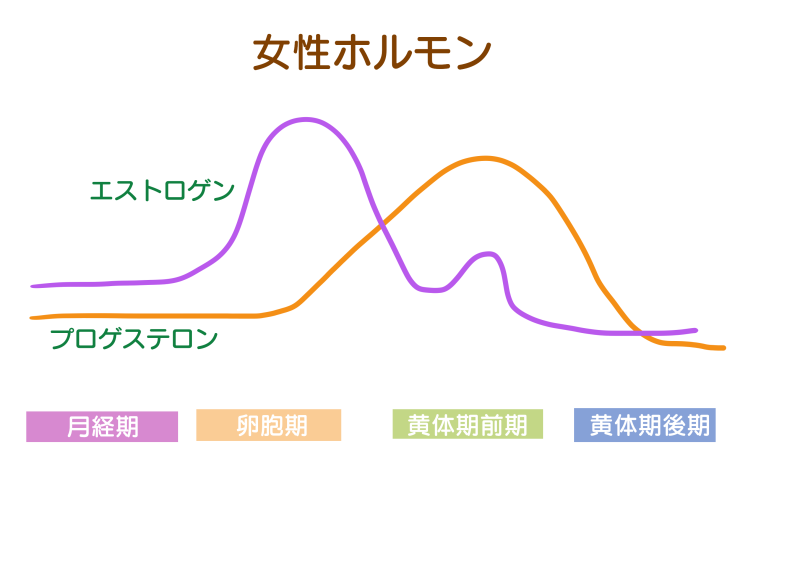

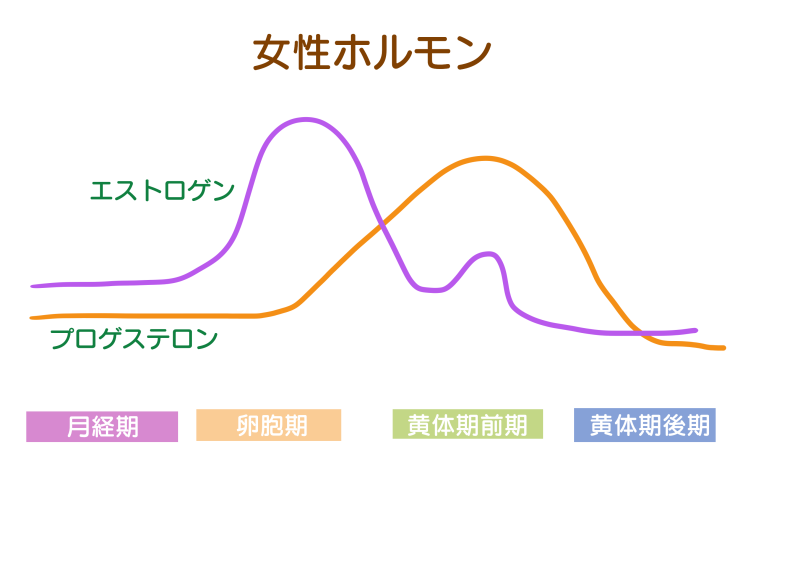

女性の月経周期には、エストロゲンとプロゲステロンと呼ばれる2つのホルモンが大きく影響しています。

生理前はホルモンの量が変化するため、歯茎が腫れるなどの症状が見られるのです。

症状には個人差がありますが、生理前に症状が強くなる人や生理中も続く人などもいます。

女性には月経周期があり、周期に合わせて女性ホルモンの量が増減します。

生理前は女性ホルモンが一気に低下し、生理後から排卵期にかけて女性ホルモンは上昇。

女性ホルモンが増加すると、歯周病菌が繁殖し、抹消血管の拡張が起こります。

このため、歯茎からの出血が多くなったり、歯茎の痛みが生じたりするなどの症状が見られるのです。

2.女性はお口のトラブルのリスクが高い

女性は月経周期などにより、女性ホルモンの変化を受けながら生活しています。

女性ホルモンは女性にとって恩恵が大きいものですが、お口のトラブルなどのリスクが高まることにも繋がります。

特に女性の方が歯周病になるリスクが高いと言われているため、日頃から予防することが大切です。

歯周病を引き起こす原因菌の中には、女性ホルモンを好んで増殖するものがあります。

歯周病菌が増殖すると、歯周組織の炎症を悪化させてしまうことも考えられます。

歯周病は生活習慣病の一つと言われていますが、女性ホルモンとの関係から、男性よりも女性の方がリスクが高いと言われているのです。

女性にはライフステージに合わせて、女性ホルモンが変化するタイミングがあります。

①思春期

②妊娠・出産期

③更年期

思春期になると女性ホルモンが増加するため、歯周病のリスクが高くなります。

妊娠・出産期になると、女性ホルモンの変化だけでなく、悪阻などの症状により、口内環境を清潔に保つことが難しくなり、歯周病などのリスクが上がります。

更年期になると、女性ホルモンが減ることにより、唾液の分泌などが減少することにより、お口のトラブルが多くなります。

生理前の不快な症状や歯周病のリスクなど、女性ホルモンが大きく影響しています。

歯周病を予防するためにも、デンタルフロスや歯間ブラシなどを使ったセルフケアをしっかり行うことが大切です。

セルフケアだけでなく、歯医者の定期検診も歯周病予防に繋がるので、定期的に受診することをオススメします。

石川県金沢市の歯医者「白根歯科クリニック」の公式ホームページです。

http://care4618.com

「生理前になると歯茎がむずむずしたり、腫れた感じがする」などの症状を経験したことがある女性もいるのではないでしょうか?

症状には個人差がありますが、生理が始まった途端、不快な症状が治ることもあります。

生理前の不快な歯茎のむずむずなどの症状は、女性ホルモンが大きく影響しているのです。

今回は、生理前の歯茎の症状や女性と歯周病の関係についてお伝えします。

1.生理前に歯茎の腫れが起こるのはなぜ?

女性の中には、生理前になると歯茎が腫れる、痛みが出るなどの症状を感じる人もいます。

歯医者に行っても異常はないと言われた経験がある方もいるでしょう。

生理前に歯茎の腫れやむずむずが起こる原因としては、女性ホルモンの働きが挙げられます。

1-1.女性ホルモンの分泌が影響している

女性の月経周期には、エストロゲンとプロゲステロンと呼ばれる2つのホルモンが大きく影響しています。

生理前はホルモンの量が変化するため、歯茎が腫れるなどの症状が見られるのです。

症状には個人差がありますが、生理前に症状が強くなる人や生理中も続く人などもいます。

1-2.女性ホルモンが増えると様々な症状が見られる

女性には月経周期があり、周期に合わせて女性ホルモンの量が増減します。

生理前は女性ホルモンが一気に低下し、生理後から排卵期にかけて女性ホルモンは上昇。

女性ホルモンが増加すると、歯周病菌が繁殖し、抹消血管の拡張が起こります。

このため、歯茎からの出血が多くなったり、歯茎の痛みが生じたりするなどの症状が見られるのです。

2.女性はお口のトラブルのリスクが高い

女性は月経周期などにより、女性ホルモンの変化を受けながら生活しています。

女性ホルモンは女性にとって恩恵が大きいものですが、お口のトラブルなどのリスクが高まることにも繋がります。

特に女性の方が歯周病になるリスクが高いと言われているため、日頃から予防することが大切です。

2-1.女性ホルモンが歯周病を悪化させてしまう

歯周病を引き起こす原因菌の中には、女性ホルモンを好んで増殖するものがあります。

歯周病菌が増殖すると、歯周組織の炎症を悪化させてしまうことも考えられます。

歯周病は生活習慣病の一つと言われていますが、女性ホルモンとの関係から、男性よりも女性の方がリスクが高いと言われているのです。

2-2.歯周病のリスクが高くなる3つのタイミング

女性にはライフステージに合わせて、女性ホルモンが変化するタイミングがあります。

①思春期

②妊娠・出産期

③更年期

思春期になると女性ホルモンが増加するため、歯周病のリスクが高くなります。

妊娠・出産期になると、女性ホルモンの変化だけでなく、悪阻などの症状により、口内環境を清潔に保つことが難しくなり、歯周病などのリスクが上がります。

更年期になると、女性ホルモンが減ることにより、唾液の分泌などが減少することにより、お口のトラブルが多くなります。

<まとめ>歯医者の定期検診で歯周病を予防しよう

生理前の不快な症状や歯周病のリスクなど、女性ホルモンが大きく影響しています。

歯周病を予防するためにも、デンタルフロスや歯間ブラシなどを使ったセルフケアをしっかり行うことが大切です。

セルフケアだけでなく、歯医者の定期検診も歯周病予防に繋がるので、定期的に受診することをオススメします。

石川県金沢市の歯医者「白根歯科クリニック」の公式ホームページです。

http://care4618.com

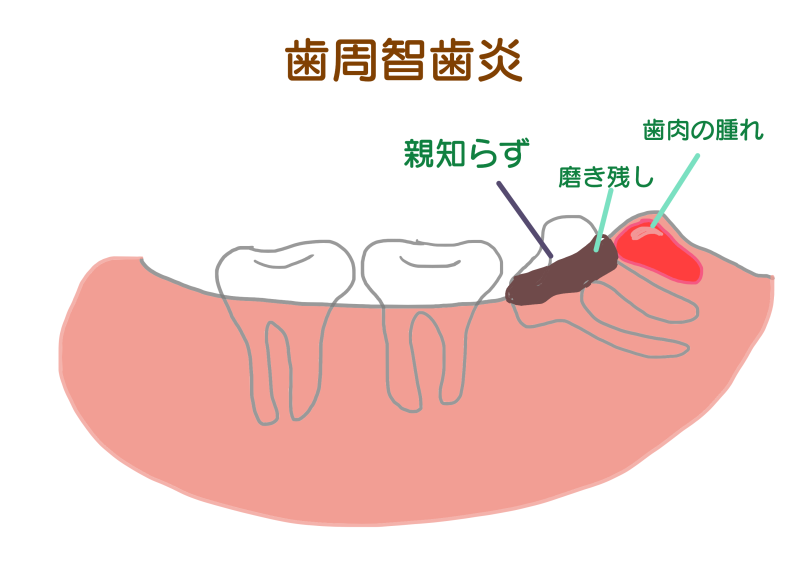

歯周智歯炎は放置するとキケン!?原因と治療法を解説

こんにちは。白根歯科クリニック院長の白根和明です。

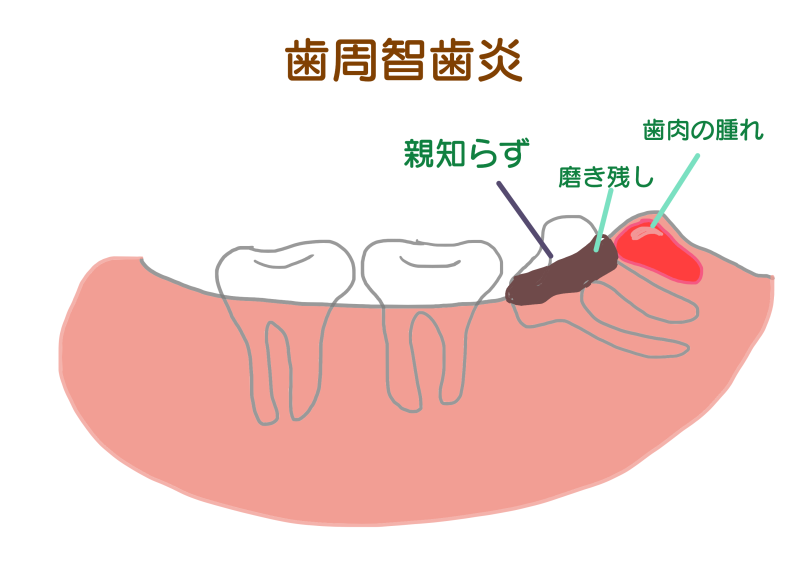

歯周智歯炎(ししゅうちしえん)は、親知らずの周りの歯ぐきに炎症が起きた状態のことを指します。

この病名を「聞いたことがない」という人もいるのではないでしょうか?

時々親知らずが痛むなどの症状がある方は、歯周智歯炎になっているかも知れません。

今回は、歯周智歯炎の原因と治療法について詳しく解説していきます!

歯周智歯炎とは、親知らずの周りの歯ぐきに炎症が起きた状態のことを指します。

親知らずが正常に生えていない場合は、歯ブラシが届きにくく、汚れが溜まりやすくなり炎症が起こってしまうのです。

人によっては親知らずが正常に生えず、一部だけが見えた状態になっている人もいるのではないでしょうか?

そのような場合は、汚れがしっかり除去できず、炎症を起こしやすくなります。

歯周智歯炎は、親知らずの周りの歯肉が細菌感染することによって、炎症や痛みを生じます。

口の中が不潔な状態や一番奥の親知らずに歯ブラシが届かず、汚れが溜まった状態などが原因となります。

また、ストレスや生活習慣によって免疫力が低下し、炎症を引き起こしてしまう事もあるため注意が必要です。

歯周智歯炎の主な症状としては、次のようなものがあります。

•歯肉の腫れ

•触れると痛みがある

•何もしていない状態でもズキズキと鈍い痛みがある

•顎の下のリンパ節が腫れる

•口が開けにくくなる

•痛みにより飲み込みが辛い

歯周智歯炎を放置してしまうと、頸部などにも炎症が広がり、重篤な症状を引き起こす事も考えられます。

免疫力が低下しているときは、歯周智歯炎の炎症も悪化しやすくなります。

炎症が起きている場合は、炎症を抑えるための抗菌薬の内服や洗浄などが必要になります。

歯周智歯炎は炎症が治っても繰り返す場合が多いので、抜歯を提案される事もあるでしょう。

炎症が強く出ている時は、抗菌薬などを内服して炎症を抑える事を優先し、炎症が治ってから抜歯を実施します。

親知らずがまっすぐに生えている場合は抜歯もスムーズに行えますが、斜めに生えている場合などは通常よりも困難になります。

症例によっては全身麻酔で実施する事もあります。

歯周智歯炎は炎症を起こしてる親知らずを抜歯する事で、完治させることができますが、生えたままの状態であれば予防することが大切です。

親知らずは一番奥に生えているため、歯ブラシなどが届きにくく、磨き残しが生じやすい部分でもあります。

歯周智歯炎を悪化させないためにも、気になる症状がある場合は、早めに歯医者で相談することが大切です。

金沢の歯医者「白根歯科クリニック」の公式ホームページです。

http://care4618.com

歯周智歯炎(ししゅうちしえん)は、親知らずの周りの歯ぐきに炎症が起きた状態のことを指します。

この病名を「聞いたことがない」という人もいるのではないでしょうか?

時々親知らずが痛むなどの症状がある方は、歯周智歯炎になっているかも知れません。

今回は、歯周智歯炎の原因と治療法について詳しく解説していきます!

1.歯周智歯炎とは?

歯周智歯炎とは、親知らずの周りの歯ぐきに炎症が起きた状態のことを指します。

親知らずが正常に生えていない場合は、歯ブラシが届きにくく、汚れが溜まりやすくなり炎症が起こってしまうのです。

人によっては親知らずが正常に生えず、一部だけが見えた状態になっている人もいるのではないでしょうか?

そのような場合は、汚れがしっかり除去できず、炎症を起こしやすくなります。

2.歯周智歯炎が起こる原因

歯周智歯炎は、親知らずの周りの歯肉が細菌感染することによって、炎症や痛みを生じます。

口の中が不潔な状態や一番奥の親知らずに歯ブラシが届かず、汚れが溜まった状態などが原因となります。

また、ストレスや生活習慣によって免疫力が低下し、炎症を引き起こしてしまう事もあるため注意が必要です。

3.歯周智歯炎の症状

歯周智歯炎の主な症状としては、次のようなものがあります。

•歯肉の腫れ

•触れると痛みがある

•何もしていない状態でもズキズキと鈍い痛みがある

•顎の下のリンパ節が腫れる

•口が開けにくくなる

•痛みにより飲み込みが辛い

歯周智歯炎を放置してしまうと、頸部などにも炎症が広がり、重篤な症状を引き起こす事も考えられます。

免疫力が低下しているときは、歯周智歯炎の炎症も悪化しやすくなります。

4.歯周智歯炎の治療法

炎症が起きている場合は、炎症を抑えるための抗菌薬の内服や洗浄などが必要になります。

歯周智歯炎は炎症が治っても繰り返す場合が多いので、抜歯を提案される事もあるでしょう。

炎症が強く出ている時は、抗菌薬などを内服して炎症を抑える事を優先し、炎症が治ってから抜歯を実施します。

親知らずがまっすぐに生えている場合は抜歯もスムーズに行えますが、斜めに生えている場合などは通常よりも困難になります。

症例によっては全身麻酔で実施する事もあります。

<まとめ>気になる症状がある場合は早めに歯医者で相談することが大切

歯周智歯炎は炎症を起こしてる親知らずを抜歯する事で、完治させることができますが、生えたままの状態であれば予防することが大切です。

親知らずは一番奥に生えているため、歯ブラシなどが届きにくく、磨き残しが生じやすい部分でもあります。

歯周智歯炎を悪化させないためにも、気になる症状がある場合は、早めに歯医者で相談することが大切です。

金沢の歯医者「白根歯科クリニック」の公式ホームページです。

http://care4618.com