カフェインの取りすぎは要注意!歯の健康に及ぼす影響とは?

こんにちは。石川県金沢市で開業しております、白根歯科クリニック北陸口臭予防医療センター院長の白根和明です。

カフェインが含まれるコーヒーや紅茶など、日常的に楽しんでいる方も多いでしょう。

カフェインには覚醒効果や集中力の向上などの効果がありますが、過度な摂取は歯の健康を損なうリスクもあるのです。

カフェインを含む飲料は酸性であり、歯のエナメル質を弱らせ、虫歯や歯周病などのリスクが高まります。

今回は、カフェインの摂取と歯の健康に及ぼす影響について詳しく解説します。

コーヒーなどに含まれるカフェインは、食品成分の一つです。

中枢神経に作用し、眠気を覚ましたり、疲労感を和らげたりする効果があります。

身近な成分ですが、食品以外に市販の鎮痛剤に含まれることもあるので、適切な摂取が必要です。

カフェインの過剰摂取は、中枢神経の刺激によるめまい、心拍数の増加などの症状をもたらすことがあります。

また、世界保健機関であるWHOなどは妊娠中の女性は胎児への影響の可能性があるため、カフェインの摂取を制限するよう呼びかけています。

コーヒーやエナジードリンクなどの飲料は酸性のものが多く、酸性飲料は歯のエナメル質を徐々に脱灰させる効果があります。

飲料を続けることでエナメル質が弱まり、虫歯や歯周病などのリスクが増加。

さらに、カフェインには利尿作用があり、頻繁に利尿を促すことで体内の水分が減少し、口腔内の乾燥につながります。

口腔内が乾燥すると唾液の流れが悪くなり、唾液の減少により口腔内に食べ物の残留物や細菌が付着しやすくなり、虫歯や歯周病のリスクが高まるのです。

カフェインはコーヒーや紅茶、エナジードリンクなど、さまざまな飲料や食品に含まれています。

歯や口腔内の健康を維持するためには、カフェインの摂取量を管理することが大切です。

カナダ保健省(HC)によると『健康な成人は最大400mg/日まで』と呼びかけています。

400mg/日は、コーヒー約4杯分になりますが、カフェインの感受性は個人差があるため、自分自身で適切な量を見極めることが重要です。

また、コーヒーなどの酸性の飲料を飲んだ後は、オーラルケアを実施しましょう。

酸性飲料を飲んだ後に水を飲むことで、カフェインによる酸の影響を減少させることができます。

定期的にフッ素入りの歯磨き粉を使用することで、歯のエナメル質強化にもつながります。

カフェインは日常生活において、眠気覚ましなどのさまざまなプラスとなる効果ももたらします。

しかし、一方では過度な摂取は口腔内の健康を損なうリスクもあります。

カフェイン摂取後は水で口内をすすぐ、フッ素入りの歯磨き粉を使うなどの習慣を取り入れましょう。

医療法人社団 白根会 白根歯科クリニック

〒921-8172 石川県金沢市伏見新町276-1

TEL:076-208-4618

URL:http://care4618.com/

Googleマップ:https://g.page/r/CfzouwlGAki5EAE

カフェインが含まれるコーヒーや紅茶など、日常的に楽しんでいる方も多いでしょう。

カフェインには覚醒効果や集中力の向上などの効果がありますが、過度な摂取は歯の健康を損なうリスクもあるのです。

カフェインを含む飲料は酸性であり、歯のエナメル質を弱らせ、虫歯や歯周病などのリスクが高まります。

今回は、カフェインの摂取と歯の健康に及ぼす影響について詳しく解説します。

1.カフェインとは?

コーヒーなどに含まれるカフェインは、食品成分の一つです。

中枢神経に作用し、眠気を覚ましたり、疲労感を和らげたりする効果があります。

身近な成分ですが、食品以外に市販の鎮痛剤に含まれることもあるので、適切な摂取が必要です。

カフェインの過剰摂取は、中枢神経の刺激によるめまい、心拍数の増加などの症状をもたらすことがあります。

また、世界保健機関であるWHOなどは妊娠中の女性は胎児への影響の可能性があるため、カフェインの摂取を制限するよう呼びかけています。

2.カフェインと歯の健康

コーヒーやエナジードリンクなどの飲料は酸性のものが多く、酸性飲料は歯のエナメル質を徐々に脱灰させる効果があります。

飲料を続けることでエナメル質が弱まり、虫歯や歯周病などのリスクが増加。

さらに、カフェインには利尿作用があり、頻繁に利尿を促すことで体内の水分が減少し、口腔内の乾燥につながります。

口腔内が乾燥すると唾液の流れが悪くなり、唾液の減少により口腔内に食べ物の残留物や細菌が付着しやすくなり、虫歯や歯周病のリスクが高まるのです。

3.カフェイン摂取と日常生活における注意点

カフェインはコーヒーや紅茶、エナジードリンクなど、さまざまな飲料や食品に含まれています。

歯や口腔内の健康を維持するためには、カフェインの摂取量を管理することが大切です。

カナダ保健省(HC)によると『健康な成人は最大400mg/日まで』と呼びかけています。

400mg/日は、コーヒー約4杯分になりますが、カフェインの感受性は個人差があるため、自分自身で適切な量を見極めることが重要です。

また、コーヒーなどの酸性の飲料を飲んだ後は、オーラルケアを実施しましょう。

酸性飲料を飲んだ後に水を飲むことで、カフェインによる酸の影響を減少させることができます。

定期的にフッ素入りの歯磨き粉を使用することで、歯のエナメル質強化にもつながります。

<まとめ>適度なカフェイン摂取と口腔内の健康を心がけよう

カフェインは日常生活において、眠気覚ましなどのさまざまなプラスとなる効果ももたらします。

しかし、一方では過度な摂取は口腔内の健康を損なうリスクもあります。

カフェイン摂取後は水で口内をすすぐ、フッ素入りの歯磨き粉を使うなどの習慣を取り入れましょう。

医療法人社団 白根会 白根歯科クリニック

〒921-8172 石川県金沢市伏見新町276-1

TEL:076-208-4618

URL:http://care4618.com/

Googleマップ:https://g.page/r/CfzouwlGAki5EAE

テレビに出演してきました

こんにちは。金沢市で開業しております、白根歯科クリニック院長の白根和明です。

先日、TBSテレビ「ジョンソン」の番組収録を終え、4月15日に放送されました。

お笑い芸人の「かまいたち」さん、「見取図」さん、「モグライダ―」さん、「ニューヨーク」さんの計8名の口臭検査を担当させていただきました。

一流の出演者さん、スタッフさんのおかげでとても楽しく収録を終えることができました。分野は違えど、しっかりと最高のパフォーマンスで仕事をこなしている姿を拝見し、さすがプロ意識が高いなと感動しました。

番組でもお伝えしましたが、口臭は「健康のバロメーター」です。口臭から普段、意識していなかった病気が見つかるかもしれません。また、口臭は「見えないエチケット」でもあります。周囲に気づかれる前に口臭検査をしてみませんか。お気軽にお越しください。スタッフ一同お待ちしております。

日々の食事で噛む力を向上させる!歯応えのある食品の積極的な取り入れ方

こんにちは。金沢市で開業しております白根歯科クリニック院長の白根和明です。

噛む力の向上は、歯の健康だけでなく顎の健康、そして最終的には消化効率の向上にもつながります。

歯応えのある食品には、ナッツや生の野菜、果物など、噛み応えのある食品が含まれます。

これらを日常的に食べることで、歯と顎の筋肉が適切に刺激され、噛む力が自然と鍛えられます。

噛む力は、単に食べ物を細かく砕くためだけではなく、口腔内の健康を維持し、さらには全身の健康状態にも深く関わっているのです。

この記事では、噛む力の重要性や歯応えのある食品の積極的な取り入れ方についてご紹介します。

噛む力が強いことは、歯そのものを丈夫に保つだけでなく、歯茎の健康にも影響します。

適切な刺激が歯茎に加わることで、歯周病などの口腔内疾患のリスクを減らせるのです。

また、しっかりとした噛む力によって食べ物が十分に細かく砕かれることで、唾液の分泌促進につながります。

唾液には、口腔内のクリーニング作用や抗菌作用があり、酸による歯のエナメル質の侵食を防ぐ役割があります。

さらに、噛むことは脳の活性化にも繋がり、認知機能の維持やストレス軽減にも効果があるとされているのです。

歯応えのある食品は、生の野菜であるにんじん、ナッツ類など、噛む力を必要とする硬い食品を指します。

【噛応えのある食品例】

・生の野菜(にんじん、セロリ、きゅうりなど)

・果物(りんご、梨など)

・ナッツ類(アーモンド、くるみ、ピスタチオなど)

・ハードタイプのチーズ

・クラッカーなど

硬い食品はよく噛んで食べることで、口腔内の筋肉を使い、噛む力を鍛えることにつながります。

また、噛む力を要する食品は時間をかけて噛む必要があるため、満腹中枢が刺激され、過食を防ぐ効果もあります。

日々の食事に歯応えのある食品を取り入れることは、口腔健康を向上させるだけでなく、全身の健康にも良い影響を与えます。

ここでは、歯応えのある食品の効果的な取り入れ方を紹介します。

①スナックとして取り入れる

スナック菓子の代わりにナッツや野菜スティックなどを取り入れると手軽に摂取できます。

カロリーも抑えられ、ダイエット効果にも◎

②デザートに取り入れる

りんごや梨などをデザートに取り入れることで、ビタミン摂取にもつながります。

生のフルーツは間食などにも最適です。

③料理方法を工夫する

全ての野菜を柔らかく煮るのではなく、シャキシャキ感を残した調理もおすすめです。

シャキシャキ感を残すことで、歯応えが残り、噛む力につながります。

歯応えのある食品を取り入れることは、噛む力を向上させ、全身の健康維持にもつながりますが、一方では注意点もあります。

特に既存の歯や顎に問題がある場合は、かかりつけの歯医者に相談するなどの対処が必要です。

また、突然硬い食品を取り入れると歯や顎に負担がかかり、損傷を引き起こす可能性もあるため、徐々に慣れさせていきましょう。

さらに、食品選びにも注意が必要です。

あまりにも硬すぎる食品は歯が欠ける、割れるなどのリスクがあります。

特に治療中の場合などは、硬い食品が適さない場合もあるので、専門家に相談しましょう。

今回は、噛む力の重要性や歯応えのある食品の積極的な取り入れ方についてご紹介しました。

噛む力が向上することで、歯そのものだけでなく全身の健康状態にも良い影響をもたらします。

しかし、歯の健康状態によっては、歯が欠ける、割れるなどの逆効果になる場合もあるため、不安な方は必ず専門家に相談しましょう。

医療法人社団 白根会 白根歯科クリニック

〒921-8172 石川県金沢市伏見新町276-1

TEL:076-208-4618

URL:http://care4618.com/

Googleマップ:https://g.page/r/CfzouwlGAki5EAE

噛む力の向上は、歯の健康だけでなく顎の健康、そして最終的には消化効率の向上にもつながります。

歯応えのある食品には、ナッツや生の野菜、果物など、噛み応えのある食品が含まれます。

これらを日常的に食べることで、歯と顎の筋肉が適切に刺激され、噛む力が自然と鍛えられます。

噛む力は、単に食べ物を細かく砕くためだけではなく、口腔内の健康を維持し、さらには全身の健康状態にも深く関わっているのです。

この記事では、噛む力の重要性や歯応えのある食品の積極的な取り入れ方についてご紹介します。

1.噛む力の重要性

噛む力が強いことは、歯そのものを丈夫に保つだけでなく、歯茎の健康にも影響します。

適切な刺激が歯茎に加わることで、歯周病などの口腔内疾患のリスクを減らせるのです。

また、しっかりとした噛む力によって食べ物が十分に細かく砕かれることで、唾液の分泌促進につながります。

唾液には、口腔内のクリーニング作用や抗菌作用があり、酸による歯のエナメル質の侵食を防ぐ役割があります。

さらに、噛むことは脳の活性化にも繋がり、認知機能の維持やストレス軽減にも効果があるとされているのです。

2.歯応えのある食品とは?

歯応えのある食品は、生の野菜であるにんじん、ナッツ類など、噛む力を必要とする硬い食品を指します。

【噛応えのある食品例】

・生の野菜(にんじん、セロリ、きゅうりなど)

・果物(りんご、梨など)

・ナッツ類(アーモンド、くるみ、ピスタチオなど)

・ハードタイプのチーズ

・クラッカーなど

硬い食品はよく噛んで食べることで、口腔内の筋肉を使い、噛む力を鍛えることにつながります。

また、噛む力を要する食品は時間をかけて噛む必要があるため、満腹中枢が刺激され、過食を防ぐ効果もあります。

3.歯応えのある食品の効果的な取り入れ方

日々の食事に歯応えのある食品を取り入れることは、口腔健康を向上させるだけでなく、全身の健康にも良い影響を与えます。

ここでは、歯応えのある食品の効果的な取り入れ方を紹介します。

①スナックとして取り入れる

スナック菓子の代わりにナッツや野菜スティックなどを取り入れると手軽に摂取できます。

カロリーも抑えられ、ダイエット効果にも◎

②デザートに取り入れる

りんごや梨などをデザートに取り入れることで、ビタミン摂取にもつながります。

生のフルーツは間食などにも最適です。

③料理方法を工夫する

全ての野菜を柔らかく煮るのではなく、シャキシャキ感を残した調理もおすすめです。

シャキシャキ感を残すことで、歯応えが残り、噛む力につながります。

4.歯応えのある食品を取り入れるときの注意点

歯応えのある食品を取り入れることは、噛む力を向上させ、全身の健康維持にもつながりますが、一方では注意点もあります。

特に既存の歯や顎に問題がある場合は、かかりつけの歯医者に相談するなどの対処が必要です。

また、突然硬い食品を取り入れると歯や顎に負担がかかり、損傷を引き起こす可能性もあるため、徐々に慣れさせていきましょう。

さらに、食品選びにも注意が必要です。

あまりにも硬すぎる食品は歯が欠ける、割れるなどのリスクがあります。

特に治療中の場合などは、硬い食品が適さない場合もあるので、専門家に相談しましょう。

<まとめ>噛む力をつけて口腔内の健康を維持しよう

今回は、噛む力の重要性や歯応えのある食品の積極的な取り入れ方についてご紹介しました。

噛む力が向上することで、歯そのものだけでなく全身の健康状態にも良い影響をもたらします。

しかし、歯の健康状態によっては、歯が欠ける、割れるなどの逆効果になる場合もあるため、不安な方は必ず専門家に相談しましょう。

医療法人社団 白根会 白根歯科クリニック

〒921-8172 石川県金沢市伏見新町276-1

TEL:076-208-4618

URL:http://care4618.com/

Googleマップ:https://g.page/r/CfzouwlGAki5EAE

強く美しい歯を守るためには?エナメル質を守る食事のポイント

こんにちは。石川県金沢市で開業しております白根歯科クリニック院長の白根和明です。

歯の表面を覆うエナメル質は、細菌やウイルスなどの侵入を防ぐ役割があります。

エナメル質は唾液の働きによって自然に修復されることがありますが、目に見える大きさの虫歯になると元に戻すことができません。

しかし、食生活に注意することでエナメル質を強化し、強く美しい歯を維持することが可能です。

今回は、エナメル質を強化する食事のポイントや注意すべき食習慣などを解説します。

エナメル質は、歯の一番外側を覆う透明な層であり、主にカルシウムやリンなどの無機質でできています。

人間の体の中で一番硬い組織と言われていますが、酸や摩擦に弱く、一度失ったエナメル質は修復できないため日々のケアが重要になります。

エナメル質の役割は次の3点です。

①噛む、咀嚼する、噛み砕くなどの刺激から保護する

②酸や糖分など食品に含まれる物質から歯を守る

③歯が白く美しく見える

エナメル質を保護・強化するためには、口腔内のケアだけでなく、カルシウムやリンを含む食事を心がけることが大切です。

①カルシウムを多く含む食品

カルシウムは、エナメル質を形成する主要なミネラルであり、歯を強化するのに不可欠です。カルシウムを豊富に含む食品には以下のようなものがあります。

•乳製品: 牛乳、ヨーグルト、チーズ

•葉菜類: ケール、ブロッコリー、ほうれん草などの緑葉野菜

②リンを多く含む食品

リンもまた、エナメル質の健康に重要なミネラルです。リンはカルシウムと共に作用し、歯を強くします。リンが豊富な食品には以下のものがあります。

•肉類: 牛肉、鶏肉、豚肉などの肉類

•魚: サーモン、サバ、マグロなどの魚類

•豆類: レンズ豆やひよこ豆などの豆類

③ビタミンD

ビタミンDは、カルシウムの吸収を助けることで知られており、エナメル質の健康に間接的に貢献します。ビタミンDを多く含む食品には以下があります。

•魚類:サーモンやマグロなど

④抗酸化物質を含む食品

抗酸化物質は、歯茎の健康をサポートし、口内環境を整えることで間接的にエナメル質を保護します。これらを多く含む食品には以下があります。

•果物: ベリー類、リンゴ、ぶどうなど

•野菜: 人参、かぼちゃ、トマトなど

エナメル質は、人間の体の中で一番硬いと言われる組織ですが、酸や摩擦などには弱いとされています。

糖分の過剰摂取や酸性の食品、飲料の摂取を控えるともに間食などの食習慣にも注意が必要です。

糖分の過剰摂取を避ける

酸性の食品、飲料を制限する

硬い食品の過剰な摂取を避ける

頻繁な間食は避ける

甘い飲料やスナック菓子など、糖分の高い食品は口内の細菌が酸を生成しやすくなり、エナメル質を溶かす原因になります。

また、ナッツやキャンディなど硬いものをかじることで、エナメル質に亀裂が入り、歯が欠ける危険性もあります。

さらに、頻繁な間食は唾液による再石灰化を妨げ、酸によるダメージを招きやすくします。

エナメル質を強化するためには、アルコール、コーヒーなどの飲料も適量を心がけ、摂取後に水を飲むなど口腔内の環境を整えましょう。

今回は、エナメル質を強化する食事のポイントや注意すべき食習慣などを解説しました。

エナメル質は歯の一番外側を覆う層であり、細菌やウイルスなどの侵入を防ぐ役割があります。

人間の体の中で一番硬い組織と言われていますが、酸や摩擦に弱く、健康を維持するためには日々の取り組みが重要です。

エナメル質を強化するためには、適切な食生活や生活習慣を意識しましょう。

医療法人社団 白根会 白根歯科クリニック

〒921-8172 石川県金沢市伏見新町276-1

TEL:076-208-4618

URL:http://care4618.com/

Googleマップ:https://g.page/r/CfzouwlGAki5EAE

歯の表面を覆うエナメル質は、細菌やウイルスなどの侵入を防ぐ役割があります。

エナメル質は唾液の働きによって自然に修復されることがありますが、目に見える大きさの虫歯になると元に戻すことができません。

しかし、食生活に注意することでエナメル質を強化し、強く美しい歯を維持することが可能です。

今回は、エナメル質を強化する食事のポイントや注意すべき食習慣などを解説します。

1.エナメル質とは?

エナメル質は、歯の一番外側を覆う透明な層であり、主にカルシウムやリンなどの無機質でできています。

人間の体の中で一番硬い組織と言われていますが、酸や摩擦に弱く、一度失ったエナメル質は修復できないため日々のケアが重要になります。

エナメル質の役割は次の3点です。

①噛む、咀嚼する、噛み砕くなどの刺激から保護する

②酸や糖分など食品に含まれる物質から歯を守る

③歯が白く美しく見える

2.エナメル質を強化する食事のポイント

エナメル質を保護・強化するためには、口腔内のケアだけでなく、カルシウムやリンを含む食事を心がけることが大切です。

①カルシウムを多く含む食品

カルシウムは、エナメル質を形成する主要なミネラルであり、歯を強化するのに不可欠です。カルシウムを豊富に含む食品には以下のようなものがあります。

•乳製品: 牛乳、ヨーグルト、チーズ

•葉菜類: ケール、ブロッコリー、ほうれん草などの緑葉野菜

②リンを多く含む食品

リンもまた、エナメル質の健康に重要なミネラルです。リンはカルシウムと共に作用し、歯を強くします。リンが豊富な食品には以下のものがあります。

•肉類: 牛肉、鶏肉、豚肉などの肉類

•魚: サーモン、サバ、マグロなどの魚類

•豆類: レンズ豆やひよこ豆などの豆類

③ビタミンD

ビタミンDは、カルシウムの吸収を助けることで知られており、エナメル質の健康に間接的に貢献します。ビタミンDを多く含む食品には以下があります。

•魚類:サーモンやマグロなど

④抗酸化物質を含む食品

抗酸化物質は、歯茎の健康をサポートし、口内環境を整えることで間接的にエナメル質を保護します。これらを多く含む食品には以下があります。

•果物: ベリー類、リンゴ、ぶどうなど

•野菜: 人参、かぼちゃ、トマトなど

3.エナメル質がダメージを受けやすい食品

エナメル質は、人間の体の中で一番硬いと言われる組織ですが、酸や摩擦などには弱いとされています。

糖分の過剰摂取や酸性の食品、飲料の摂取を控えるともに間食などの食習慣にも注意が必要です。

糖分の過剰摂取を避ける

酸性の食品、飲料を制限する

硬い食品の過剰な摂取を避ける

頻繁な間食は避ける

甘い飲料やスナック菓子など、糖分の高い食品は口内の細菌が酸を生成しやすくなり、エナメル質を溶かす原因になります。

また、ナッツやキャンディなど硬いものをかじることで、エナメル質に亀裂が入り、歯が欠ける危険性もあります。

さらに、頻繁な間食は唾液による再石灰化を妨げ、酸によるダメージを招きやすくします。

エナメル質を強化するためには、アルコール、コーヒーなどの飲料も適量を心がけ、摂取後に水を飲むなど口腔内の環境を整えましょう。

<まとめ>強く美しい歯を守るために

今回は、エナメル質を強化する食事のポイントや注意すべき食習慣などを解説しました。

エナメル質は歯の一番外側を覆う層であり、細菌やウイルスなどの侵入を防ぐ役割があります。

人間の体の中で一番硬い組織と言われていますが、酸や摩擦に弱く、健康を維持するためには日々の取り組みが重要です。

エナメル質を強化するためには、適切な食生活や生活習慣を意識しましょう。

医療法人社団 白根会 白根歯科クリニック

〒921-8172 石川県金沢市伏見新町276-1

TEL:076-208-4618

URL:http://care4618.com/

Googleマップ:https://g.page/r/CfzouwlGAki5EAE

新鮮なフルーツと野菜がもたらす歯の健康へのメリットとは?

こんにちは。石川県金沢市で開業しております白根歯科クリニック院長の白根和明です。

毎日の食事選びは、単に空腹を満たすだけではありません。

私たちが口にする食品は、身体の各部位に直接影響を与えます。

実は、歯の健康も食生活による影響が大きく、口腔ケアだけでなく、適切な食事が健康維持には重要です。

今回は、新鮮なフルーツと野菜がもたらす歯の健康へのメリットについて解説していきます。

歯の健康を維持するためには、バランスの良い食事が不可欠です。

不規則な食生活や偏った栄養摂取などの不適切な食生活は、虫歯や歯周病などの疾患のリスクを高めるだけでなく、全身の健康状態にも影響を及ぼします。

例えば、歯周病になると心臓疾患や脳血管疾患のリスクが高くなると言われています。

また、歯周病は糖尿病の合併症の一つとも言われており、生活習慣病の悪化のリスクも引き起こすのです。

生活習慣病の原因には様々な要因がありますが、食生活も大きく影響します。

新鮮なフルーツと野菜を日常的に摂取することは、歯と歯茎を健康に保つためには非常に有効です。

フルーツと野菜に含まれる自然な繊維質は、噛むことによる自然なクリーニング効果を促し、唾液の生成を増やします。

唾液は、口腔内を潤すだけでなく、食べかすや細菌の洗い流し、口腔内のpHバランスの維持にも繋がります。

これにより、虫歯や歯周病のリスクの低減が期待できるでしょう。

特に、リンゴ、にんじん、セロリなどは「自然の歯ブラシ」とも呼ばれるほど、噛むことによるクリーニング効果が高いことで知られています。

リンゴ

リンゴは繊維質が豊富で、歯の表面の汚れを自然に取り除く効果があります。

さらに、リンゴを噛む動作は唾液の分泌を促進し、口腔内を清潔に保ちます。

にんじん

にんじんは硬く、噛むことが必要なため、歯のクリーニング効果があります。

ビタミンAも豊富で、歯茎の健康維持に役立ちます。

セロリ

セロリは水分が多く、噛むことで歯をきれいにし、唾液の分泌を促します。

また、セロリの繊維が歯茎をマッサージし、血流を促進します。

新鮮なフルーツには自然の糖分が含まれています。

果糖やブドウ糖、砂糖などの糖分が含まれており、適量であれば問題ありませんが、過剰に摂取すると虫歯のリスクを高める可能性があります。

フルーツを食べた後は、水を飲んだり、口をすすいだりして、糖分が歯に残らないようにすることが重要です。

また、柑橘類などの酸性の高いフルーツは、歯のエナメル質を傷つけることがあるため、摂取後には口をすすぐことをお勧めします。

また、フルーツに含まれる糖分の中でも果糖はブドウ糖と比べて中性脂肪に変わりやすいため、太りやすい点も特徴です。

今回は、新鮮なフルーツと野菜がもたらす歯の健康へのメリットについて解説しました。

新鮮なフルーツと野菜は、歯の健康をサポートするだけでなく、全身の健康維持にも繋がります。

食事の一部としてスナック代わりにフルーツを取り入れるなど、少しずつ意識してみましょう。

参照:日本臨床歯周病学会(https://www.jacp.net/perio/effect/)

医療法人社団 白根会 白根歯科クリニック

〒921-8172 石川県金沢市伏見新町276-1

TEL:076-208-4618

URL:http://care4618.com/

Googleマップ:https://g.page/r/CfzouwlGAki5EAE

毎日の食事選びは、単に空腹を満たすだけではありません。

私たちが口にする食品は、身体の各部位に直接影響を与えます。

実は、歯の健康も食生活による影響が大きく、口腔ケアだけでなく、適切な食事が健康維持には重要です。

今回は、新鮮なフルーツと野菜がもたらす歯の健康へのメリットについて解説していきます。

1.歯の健康は全身にも関係する

歯の健康を維持するためには、バランスの良い食事が不可欠です。

不規則な食生活や偏った栄養摂取などの不適切な食生活は、虫歯や歯周病などの疾患のリスクを高めるだけでなく、全身の健康状態にも影響を及ぼします。

例えば、歯周病になると心臓疾患や脳血管疾患のリスクが高くなると言われています。

また、歯周病は糖尿病の合併症の一つとも言われており、生活習慣病の悪化のリスクも引き起こすのです。

生活習慣病の原因には様々な要因がありますが、食生活も大きく影響します。

2.新鮮なフルーツと野菜が歯の健康にもたらすメリット

新鮮なフルーツと野菜を日常的に摂取することは、歯と歯茎を健康に保つためには非常に有効です。

フルーツと野菜に含まれる自然な繊維質は、噛むことによる自然なクリーニング効果を促し、唾液の生成を増やします。

唾液は、口腔内を潤すだけでなく、食べかすや細菌の洗い流し、口腔内のpHバランスの維持にも繋がります。

これにより、虫歯や歯周病のリスクの低減が期待できるでしょう。

特に、リンゴ、にんじん、セロリなどは「自然の歯ブラシ」とも呼ばれるほど、噛むことによるクリーニング効果が高いことで知られています。

3.歯に良いフルーツと野菜の例

リンゴ

リンゴは繊維質が豊富で、歯の表面の汚れを自然に取り除く効果があります。

さらに、リンゴを噛む動作は唾液の分泌を促進し、口腔内を清潔に保ちます。

にんじん

にんじんは硬く、噛むことが必要なため、歯のクリーニング効果があります。

ビタミンAも豊富で、歯茎の健康維持に役立ちます。

セロリ

セロリは水分が多く、噛むことで歯をきれいにし、唾液の分泌を促します。

また、セロリの繊維が歯茎をマッサージし、血流を促進します。

4.フルーツと野菜の摂取に関する注意点

新鮮なフルーツには自然の糖分が含まれています。

果糖やブドウ糖、砂糖などの糖分が含まれており、適量であれば問題ありませんが、過剰に摂取すると虫歯のリスクを高める可能性があります。

フルーツを食べた後は、水を飲んだり、口をすすいだりして、糖分が歯に残らないようにすることが重要です。

また、柑橘類などの酸性の高いフルーツは、歯のエナメル質を傷つけることがあるため、摂取後には口をすすぐことをお勧めします。

また、フルーツに含まれる糖分の中でも果糖はブドウ糖と比べて中性脂肪に変わりやすいため、太りやすい点も特徴です。

<まとめ>新鮮なフルーツと野菜を取り入れ歯の健康を維持しよう

今回は、新鮮なフルーツと野菜がもたらす歯の健康へのメリットについて解説しました。

新鮮なフルーツと野菜は、歯の健康をサポートするだけでなく、全身の健康維持にも繋がります。

食事の一部としてスナック代わりにフルーツを取り入れるなど、少しずつ意識してみましょう。

参照:日本臨床歯周病学会(https://www.jacp.net/perio/effect/)

医療法人社団 白根会 白根歯科クリニック

〒921-8172 石川県金沢市伏見新町276-1

TEL:076-208-4618

URL:http://care4618.com/

Googleマップ:https://g.page/r/CfzouwlGAki5EAE

砂糖の摂りすぎは要注意!歯に与える影響とは?

こんにちは。石川県で開業しています白根歯科クリニック院長の白根和明です。

「甘いものを食べすぎると虫歯になる」と聞いたことがある方も多いでしょう。

砂糖の摂取は虫歯だけでなく歯周病を引き起こすリスクも高まります。

つい間食などで砂糖を含んだ甘いものを食べすぎてしまう方は、歯の健康に注意が必要です。

今回は、砂糖の摂取と歯に与える影響についてご紹介します。

砂糖は人間にとってエネルギー源の一つであり、身体に悪いものではありません。

しかし、摂取量が多くなると虫歯や歯周病を引き起こす原因になることもあります。

虫歯菌は砂糖を分解することで酸を生成し、この酸がエナメル質を溶かし、最終的には虫歯を引き起こすのです。

虫歯を引き起こす過程は、砂糖を多く含む食品や飲料の摂取により加速されます。

砂糖は虫歯だけでなく、歯周病のリスクも高めます。

歯周病は歯を支える組織が炎症を起こす病気です。

砂糖の摂取により、口腔内の細菌が増え、プラークを形成します。

プラークが歯肉に炎症を起こし、最終的には歯周病へと進行、悪化する可能性があります。

「砂糖は甘いものに含まれている」と思われがちですが、意外な食品にも含まれています。

例えば、菓子パンや調味料、加工食品にも砂糖が含まれている場合もあるのです。

甘くない食品であっても砂糖が含まれている場合もあるので、知らない間に摂取している可能性もあります。

砂糖の含有量については、食品ラベルに記載されているので、食品選びの際に参考にすると砂糖の過剰摂取が予防できるでしょう。

意外に砂糖を多く含む食品には、下記のようなものがあります。

フルーツ入りのヨーグルト

ドレッシング類

グラノーラ・シリアル

缶詰フルーツ

エナジードリンクやフルーツジュース

プレーンタイプ以外のヨーグルトは加糖されており、特にフルーツ入りのものは砂糖も多く含まれています。

また、市販のドレッシング類にも砂糖を含むものが多いため、注意が必要です。

健康食品のイメージがあるグラノーラ・シリアルなども甘味を加えるために砂糖が使用されています。

缶詰フルーツは自然な果糖に加えて、シロップなど追加糖分が含まれているため、生のフルーツよりも砂糖の摂取量がアップ。

さらに、エナジードリンクや果汁100%を謳うフルーツジュースであっても、自然な糖分にプラスで砂糖が含まれていることも多いため、砂糖の摂取量が増加する可能性が高まるのです。

砂糖を含む食品の一例を挙げましたが、甘くないものにも含まれていることもあるため、食品ラベルをチェックすることが大切です。

つい間食でお菓子を食べてしまうという方は要注意。

砂糖の摂取量を減らすための工夫として、お菓子を果物に置き換えるなどの方法があります。

また、砂糖の代わりに天然甘味料を使用することも歯の健康につながるでしょう。

今回は、砂糖の摂取と歯に与える影響についてご紹介しました。

砂糖の過剰摂取は虫歯だけでなく、歯周病などのリスクを高める原因になります。

歯の健康を維持するためには、間食をお菓子から果物に置き換えてみるなど、少しずつ砂糖の摂取を減らす取り組みを心がけてみましょう。

医療法人社団 白根会 白根歯科クリニック

〒921-8172 石川県金沢市伏見新町276-1

TEL:076-208-4618

URL:http://care4618.com/

Googleマップ:https://g.page/r/CfzouwlGAki5EAE

「甘いものを食べすぎると虫歯になる」と聞いたことがある方も多いでしょう。

砂糖の摂取は虫歯だけでなく歯周病を引き起こすリスクも高まります。

つい間食などで砂糖を含んだ甘いものを食べすぎてしまう方は、歯の健康に注意が必要です。

今回は、砂糖の摂取と歯に与える影響についてご紹介します。

1.砂糖が歯に及ぼす影響とは?

砂糖は人間にとってエネルギー源の一つであり、身体に悪いものではありません。

しかし、摂取量が多くなると虫歯や歯周病を引き起こす原因になることもあります。

虫歯菌は砂糖を分解することで酸を生成し、この酸がエナメル質を溶かし、最終的には虫歯を引き起こすのです。

虫歯を引き起こす過程は、砂糖を多く含む食品や飲料の摂取により加速されます。

2.砂糖の摂取と歯周病のリスク

砂糖は虫歯だけでなく、歯周病のリスクも高めます。

歯周病は歯を支える組織が炎症を起こす病気です。

砂糖の摂取により、口腔内の細菌が増え、プラークを形成します。

プラークが歯肉に炎症を起こし、最終的には歯周病へと進行、悪化する可能性があります。

3.無意識に砂糖を摂取しているかも!?

「砂糖は甘いものに含まれている」と思われがちですが、意外な食品にも含まれています。

例えば、菓子パンや調味料、加工食品にも砂糖が含まれている場合もあるのです。

甘くない食品であっても砂糖が含まれている場合もあるので、知らない間に摂取している可能性もあります。

砂糖の含有量については、食品ラベルに記載されているので、食品選びの際に参考にすると砂糖の過剰摂取が予防できるでしょう。

3-1.意外に砂糖を多く含む食品

意外に砂糖を多く含む食品には、下記のようなものがあります。

フルーツ入りのヨーグルト

ドレッシング類

グラノーラ・シリアル

缶詰フルーツ

エナジードリンクやフルーツジュース

プレーンタイプ以外のヨーグルトは加糖されており、特にフルーツ入りのものは砂糖も多く含まれています。

また、市販のドレッシング類にも砂糖を含むものが多いため、注意が必要です。

健康食品のイメージがあるグラノーラ・シリアルなども甘味を加えるために砂糖が使用されています。

缶詰フルーツは自然な果糖に加えて、シロップなど追加糖分が含まれているため、生のフルーツよりも砂糖の摂取量がアップ。

さらに、エナジードリンクや果汁100%を謳うフルーツジュースであっても、自然な糖分にプラスで砂糖が含まれていることも多いため、砂糖の摂取量が増加する可能性が高まるのです。

砂糖を含む食品の一例を挙げましたが、甘くないものにも含まれていることもあるため、食品ラベルをチェックすることが大切です。

4.砂糖の摂取量を減らすためには?

つい間食でお菓子を食べてしまうという方は要注意。

砂糖の摂取量を減らすための工夫として、お菓子を果物に置き換えるなどの方法があります。

また、砂糖の代わりに天然甘味料を使用することも歯の健康につながるでしょう。

<まとめ>砂糖を減らして歯の健康を守ろう

今回は、砂糖の摂取と歯に与える影響についてご紹介しました。

砂糖の過剰摂取は虫歯だけでなく、歯周病などのリスクを高める原因になります。

歯の健康を維持するためには、間食をお菓子から果物に置き換えてみるなど、少しずつ砂糖の摂取を減らす取り組みを心がけてみましょう。

医療法人社団 白根会 白根歯科クリニック

〒921-8172 石川県金沢市伏見新町276-1

TEL:076-208-4618

URL:http://care4618.com/

Googleマップ:https://g.page/r/CfzouwlGAki5EAE

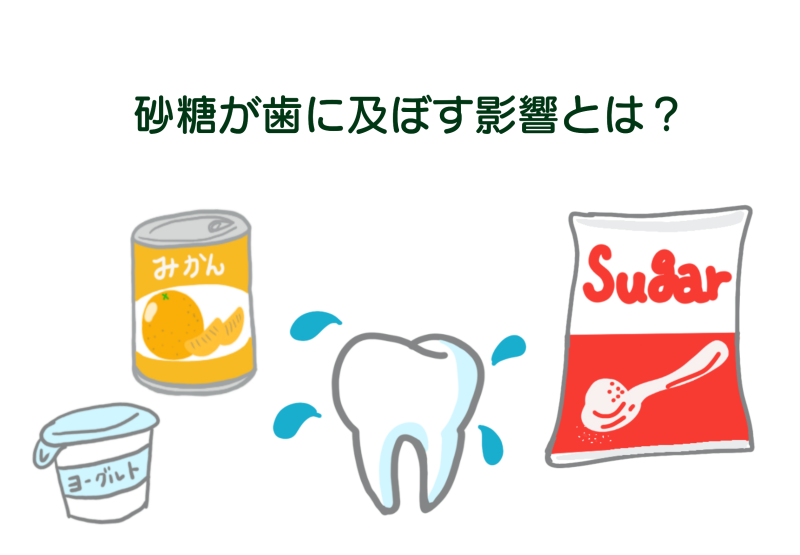

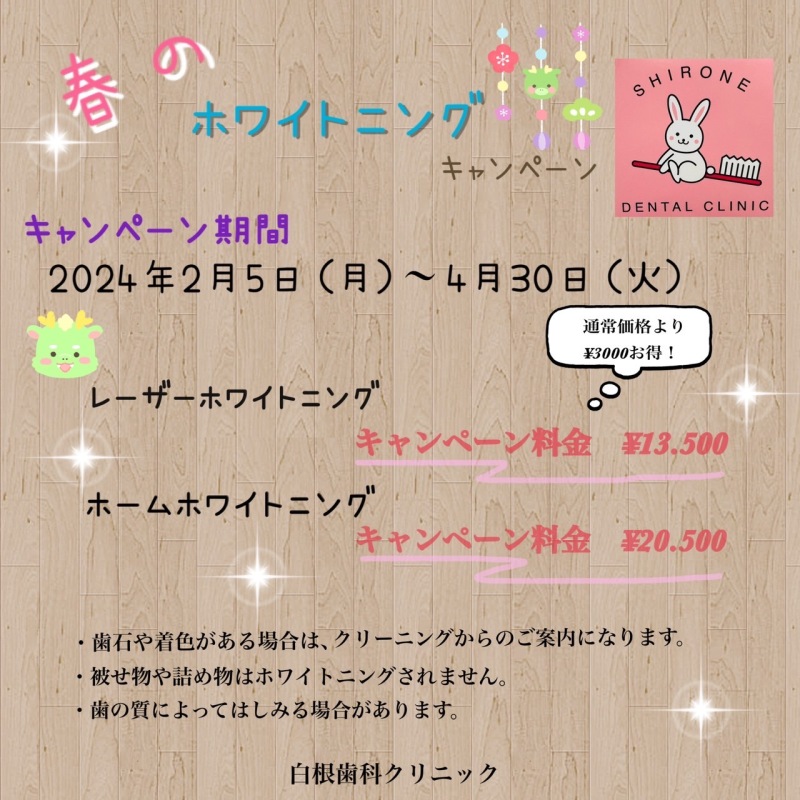

【春のホワイトニングキャンペーン】のお知らせ

ただいま、期間限定で【春のホワイトニングキャンペーン】を実施中です。

今回、特別にオフィスホワイトニング、ホームホワイトニングどちらも実施中です!

お見逃しなく!

医療法人社団 白根会 白根歯科クリニック

〒921-8172 石川県金沢市伏見新町276-1

TEL:076-208-4618

URL:http://care4618.com/

Googleマップ:https://g.page/r/CfzouwlGAki5EAE

今回、特別にオフィスホワイトニング、ホームホワイトニングどちらも実施中です!

お見逃しなく!

医療法人社団 白根会 白根歯科クリニック

〒921-8172 石川県金沢市伏見新町276-1

TEL:076-208-4618

URL:http://care4618.com/

Googleマップ:https://g.page/r/CfzouwlGAki5EAE

歯周病予防に効果的!免疫力を高めるフルーツ

こんにちは。金沢市で開業している白根歯科クリニック院長の白根和明です。

歯周病は口内の細菌による感染症であり、症状が悪化すると歯を支える組織が損傷し、最終的に歯の喪失につながります。

歯周病を予防するためには、普段のケアだけでなく、食生活も重要です。

特に、バランスの良い食事を心がけ、免疫力を高めることが歯周病予防につながります。

フルーツには免疫力アップに必要なビタミンが含まれているので、ぜひ取り入れてみてください。

今回は、歯周病予防に効果的な免疫力をアップさせるおすすめのフルーツをご紹介します。

1.フルーツが歯周病予防に与える効果

フルーツには抗酸化物質やビタミンCが豊富に含まれており、口内の中の細菌の繁殖を抑制します。

歯周病の原因となる細菌の抑制を抑えることで、歯周病を予防できるでしょう。

また、食物繊維が豊富なフルーツは、よく噛むことで唾液量の増加や繊維が歯の表面を清掃してくれるなどの効果もあります。

先ほどもお伝えしましたが、フルーツには免疫力をアップさせる栄養素が多く含まれています。

免疫力アップにおすすめのフルーツとビタミンの効果は下記の通りです。

血管の強化や気管支の粘膜を正常に保ち、免疫細胞の働きを活発化します。

主なフルーツ: みかん、スイカ、柿、びわ

白血球の働きを助け、ウイルスの増殖を阻止するタンパク質の生成を促進する効果があります。

主なフルーツ:キウイフルーツ、ブルーベリー、いちご、柑橘類、パインアップル

体の酸化を防ぎ血管を保護します。

主なフルーツ:キウイフルーツ、ブルーベリー、もも、いちご、バナナ、柑橘類

免疫抗体の生成に関わり、免疫機能を正常に維持するために必要です。

主なフルーツ:バナナ、キウイフルーツ、パインアップル、くり、柑橘類

フルーツは免疫力アップに効果的ですが、果糖と呼ばれる天然の糖分が含まれています。

チョコレートなどのお菓子と比較すると口の中に残りにくく、虫歯になりにくいと言われていますが、ダラダラ食べは要注意です。

また、果糖はデンプンなどと比較すると中性脂肪に変わりやすいため、適量を摂取することが大切です。

また、フルーツを食べた後は歯を磨くなどのケアを忘れずに行いましょう。

今回は、歯周病予防に効果的な免疫力をアップさせるおすすめのフルーツを紹介しました。

フルーツには免疫力を高め、口内環境を整える効果があります。

適度な摂取と歯のケアを組み合わせ、日々の食事にフルーツを取り入れることで、歯周病予防につながるでしょう。

医療法人社団 白根会 白根歯科クリニック

〒921-8172 石川県金沢市伏見新町276-1

TEL:076-208-4618

URL:http://care4618.com/

Googleマップ:https://g.page/r/CfzouwlGAki5EAE

歯周病は口内の細菌による感染症であり、症状が悪化すると歯を支える組織が損傷し、最終的に歯の喪失につながります。

歯周病を予防するためには、普段のケアだけでなく、食生活も重要です。

特に、バランスの良い食事を心がけ、免疫力を高めることが歯周病予防につながります。

フルーツには免疫力アップに必要なビタミンが含まれているので、ぜひ取り入れてみてください。

今回は、歯周病予防に効果的な免疫力をアップさせるおすすめのフルーツをご紹介します。

1.フルーツが歯周病予防に与える効果

フルーツには抗酸化物質やビタミンCが豊富に含まれており、口内の中の細菌の繁殖を抑制します。

歯周病の原因となる細菌の抑制を抑えることで、歯周病を予防できるでしょう。

また、食物繊維が豊富なフルーツは、よく噛むことで唾液量の増加や繊維が歯の表面を清掃してくれるなどの効果もあります。

2.免疫力を高めるおすすめのフルーツ

先ほどもお伝えしましたが、フルーツには免疫力をアップさせる栄養素が多く含まれています。

免疫力アップにおすすめのフルーツとビタミンの効果は下記の通りです。

①ビタミンA

血管の強化や気管支の粘膜を正常に保ち、免疫細胞の働きを活発化します。

主なフルーツ: みかん、スイカ、柿、びわ

②ビタミンC

白血球の働きを助け、ウイルスの増殖を阻止するタンパク質の生成を促進する効果があります。

主なフルーツ:キウイフルーツ、ブルーベリー、いちご、柑橘類、パインアップル

③ビタミンE

体の酸化を防ぎ血管を保護します。

主なフルーツ:キウイフルーツ、ブルーベリー、もも、いちご、バナナ、柑橘類

④ビタミンB群

免疫抗体の生成に関わり、免疫機能を正常に維持するために必要です。

主なフルーツ:バナナ、キウイフルーツ、パインアップル、くり、柑橘類

3.フルーツは虫歯になりやすい?

フルーツは免疫力アップに効果的ですが、果糖と呼ばれる天然の糖分が含まれています。

チョコレートなどのお菓子と比較すると口の中に残りにくく、虫歯になりにくいと言われていますが、ダラダラ食べは要注意です。

また、果糖はデンプンなどと比較すると中性脂肪に変わりやすいため、適量を摂取することが大切です。

また、フルーツを食べた後は歯を磨くなどのケアを忘れずに行いましょう。

<まとめ>フルーツを取り入れて歯周病予防に取り組もう

今回は、歯周病予防に効果的な免疫力をアップさせるおすすめのフルーツを紹介しました。

フルーツには免疫力を高め、口内環境を整える効果があります。

適度な摂取と歯のケアを組み合わせ、日々の食事にフルーツを取り入れることで、歯周病予防につながるでしょう。

医療法人社団 白根会 白根歯科クリニック

〒921-8172 石川県金沢市伏見新町276-1

TEL:076-208-4618

URL:http://care4618.com/

Googleマップ:https://g.page/r/CfzouwlGAki5EAE

歯の健康に効果的なコラーゲン食品の選び方

こんにちは。金沢市で開業しております、白根歯科クリニック院長の白根和明です。

歯の健康を維持するためには、日々の食事にも注意が必要です。

特に、コラーゲンは歯茎を構成する大切な要素の一つであり、歯と歯茎、歯槽骨を結びつける役割も果たしています。

この記事では、コラーゲンの基本から歯の健康への影響、そして歯の健康を保つために効果的なコラーゲン食品の選び方について詳しく解説します。

コラーゲンは人間の体を作るタンパク質の一種で、皮膚、骨、歯などの結合組織に豊富に含まれる重要な成分です。

人体のタンパク質全体の約30%を占めており、人間の皮膚や血管、骨など全身に広く存在しています。

歯の主成分の一つでもあり、口腔内の健康維持に欠かせません。

コラーゲンと歯の健康について、次の項目で詳しくお伝えします。

参考:厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/food/ye-011.html

コラーゲンは歯と歯茎、歯を支える骨である歯槽骨を結びつける役割を果たしています。

「歯茎が下がってきた」「歯茎が痩せたかも」などの症状に心当たりのある方は、コラーゲンが不足しているかもしれません。

また、歯周病菌はコラーゲン組織を破壊するため、病状が進行すると歯がグラグラして最終的には抜け落ちてしまいます。

健康な歯を維持するためには、コラーゲンを摂取することが大切です。

3.歯の健康を保つコラーゲンを多く含む食品の選び方

健康的な歯を維持するためには、コラーゲンを多く含む食品を意識して取り入れましょう。

また、コラーゲンは単体ではなくビタミンCと合わせて摂取することで、効果的に歯茎などの歯周組織で生成されます。

ここでは、コラーゲンが多く含まれる食品をご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

①鶏肉

鶏肉の皮や軟骨にはコラーゲンが豊富に含まれています。

特に手羽先・手羽中・手羽元である手羽に多く存在しており、ビタミンAも豊富に含まれているのが特徴です。

スープなどの調理法を用いることで、コラーゲンが柔らかくなり、摂取しやすくなるでしょう。

②魚介類

魚の皮や骨、軟骨には多くのコラーゲンが含まれています。

コラーゲンの含有量は魚の種類によって異なりますが、特にサバなどは他の魚よりもコラーゲンが豊富です。

気軽に取り入れるなら皮も骨も食べられる「サバ缶」などもおすすめ。

③サプリメントの利用

手軽にコラーゲンを摂取するならサプリメントも方法の一つです。

サプリメントの中には、ビタミンCなどの他の栄養素も配合されているものもあり、コラーゲンの吸収や効果を高めることが期待されます。

ただし、健康状態によってサプリメントの選択も異なるため、医師に相談しながら選択することが大切です。

歯の健康を維持するためには、コラーゲンの摂取など日々の食事にも注意が必要です。

特に、コラーゲンは歯茎を構成する大切な要素の一つであり、歯と歯茎、歯槽骨を結びつける役割も果たしています。

歯の健康を維持するためにもコラーゲンを取り入れた食事を心がけましょう。

医療法人社団 白根会 白根歯科クリニック

〒921-8172 石川県金沢市伏見新町276-1

TEL:076-208-4618

URL:http://care4618.com/

Googleマップ:https://g.page/r/CfzouwlGAki5EAE

歯の健康を維持するためには、日々の食事にも注意が必要です。

特に、コラーゲンは歯茎を構成する大切な要素の一つであり、歯と歯茎、歯槽骨を結びつける役割も果たしています。

この記事では、コラーゲンの基本から歯の健康への影響、そして歯の健康を保つために効果的なコラーゲン食品の選び方について詳しく解説します。

1.コラーゲンとは?

コラーゲンは人間の体を作るタンパク質の一種で、皮膚、骨、歯などの結合組織に豊富に含まれる重要な成分です。

人体のタンパク質全体の約30%を占めており、人間の皮膚や血管、骨など全身に広く存在しています。

歯の主成分の一つでもあり、口腔内の健康維持に欠かせません。

コラーゲンと歯の健康について、次の項目で詳しくお伝えします。

参考:厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/food/ye-011.html

2.コラーゲンと歯の健康

コラーゲンは歯と歯茎、歯を支える骨である歯槽骨を結びつける役割を果たしています。

「歯茎が下がってきた」「歯茎が痩せたかも」などの症状に心当たりのある方は、コラーゲンが不足しているかもしれません。

また、歯周病菌はコラーゲン組織を破壊するため、病状が進行すると歯がグラグラして最終的には抜け落ちてしまいます。

健康な歯を維持するためには、コラーゲンを摂取することが大切です。

3.歯の健康を保つコラーゲンを多く含む食品の選び方

健康的な歯を維持するためには、コラーゲンを多く含む食品を意識して取り入れましょう。

また、コラーゲンは単体ではなくビタミンCと合わせて摂取することで、効果的に歯茎などの歯周組織で生成されます。

ここでは、コラーゲンが多く含まれる食品をご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

①鶏肉

鶏肉の皮や軟骨にはコラーゲンが豊富に含まれています。

特に手羽先・手羽中・手羽元である手羽に多く存在しており、ビタミンAも豊富に含まれているのが特徴です。

スープなどの調理法を用いることで、コラーゲンが柔らかくなり、摂取しやすくなるでしょう。

②魚介類

魚の皮や骨、軟骨には多くのコラーゲンが含まれています。

コラーゲンの含有量は魚の種類によって異なりますが、特にサバなどは他の魚よりもコラーゲンが豊富です。

気軽に取り入れるなら皮も骨も食べられる「サバ缶」などもおすすめ。

③サプリメントの利用

手軽にコラーゲンを摂取するならサプリメントも方法の一つです。

サプリメントの中には、ビタミンCなどの他の栄養素も配合されているものもあり、コラーゲンの吸収や効果を高めることが期待されます。

ただし、健康状態によってサプリメントの選択も異なるため、医師に相談しながら選択することが大切です。

<まとめ>コラーゲンを摂取して歯の健康を維持しよう

歯の健康を維持するためには、コラーゲンの摂取など日々の食事にも注意が必要です。

特に、コラーゲンは歯茎を構成する大切な要素の一つであり、歯と歯茎、歯槽骨を結びつける役割も果たしています。

歯の健康を維持するためにもコラーゲンを取り入れた食事を心がけましょう。

医療法人社団 白根会 白根歯科クリニック

〒921-8172 石川県金沢市伏見新町276-1

TEL:076-208-4618

URL:http://care4618.com/

Googleマップ:https://g.page/r/CfzouwlGAki5EAE