花粉症は歯周病のリスクが高くなる!?花粉症と歯周病の関係を解説

こんにちは。白根歯科クリニック院長の白根和明です。

花粉症がツライ季節がやってきましたが、鼻水や目のかゆみなどの症状に悩まされている方も多いのではないでしょうか?

花粉症と歯の疾患は関係がなさそうに思えますが、実は花粉症が歯周病のリスクを高めてしまうのです。

花粉症により鼻がつまり呼吸が辛いと感じる方も多いでしょう。

鼻が通らないため、口呼吸をする方もいると思いますが、その口呼吸が歯周病のリスクを高める原因です。

今回は、花粉症と歯周病の関係について詳しく解説します。

花粉症とは、スギなどの花粉が原因となって起こるアレルギー疾患の一つです。

花粉によりくしゃみや鼻水、鼻づまりなどの症状を引き起こします。

また、花粉症の症状が重い方の中には、皮膚のかゆみや頭痛、倦怠感などの症状を伴うこともあるでしょう。

花粉症の原因は、鼻腔内に入り込んだ花粉を排除しようと起こる免疫反応です。

花粉が体内に入り込むことで様々な症状が見られます。

花粉症のピークはエリアなどによっても異なりますが、中部東海エリアを中心に見ていきましょう。

中部東海エリアは1年中花粉が飛散しており、2月下旬から3月中旬はスギ花粉が特に多く、4月上旬はヒノキ科花粉がピークとなります。

5月以降から秋まではイネ科やブタクサ、ヨモギなどの花粉が量は少ないですが飛散し、10月以降はスギのサイクルとなっています。

花粉症が歯周病を引き起こす原因としては、「口呼吸」が挙げられます。

鼻水により鼻が詰まった状態になってしまうと、口で呼吸をする人も多いでしょう。

この口呼吸が口の中を乾燥させてしまい、歯周病が起こりやすくなるのです。

花粉症の症状を和らげるために、花粉症の薬を内服している方も多いでしょう。

花粉症の薬の中には症状を和らげる副作用として、唾液の分泌を抑制するものもあります。

唾液の分泌の抑制、口呼吸によって、さらに口の中が乾燥しやすい環境となるのです。

唾液には歯周病の原因となる細菌を殺菌する効果もあるため、口の中で細菌が繁殖しやすくなり、歯周病のリスクが高くなります。

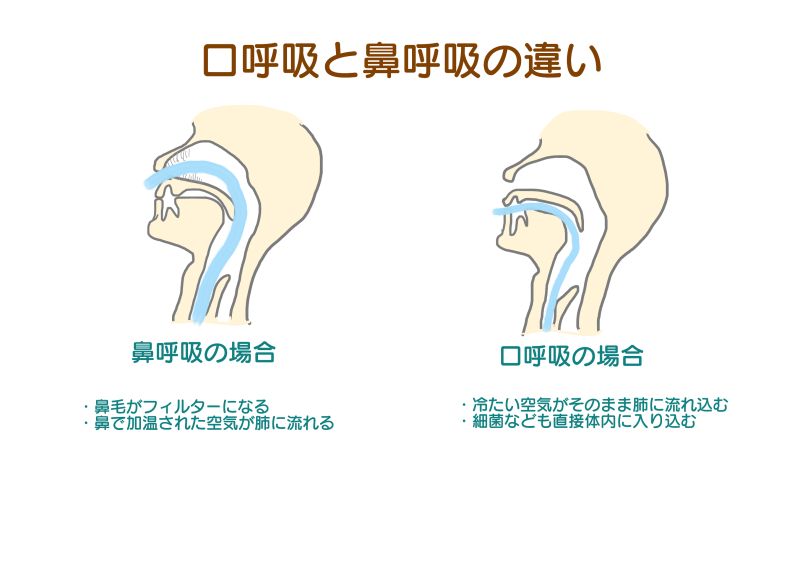

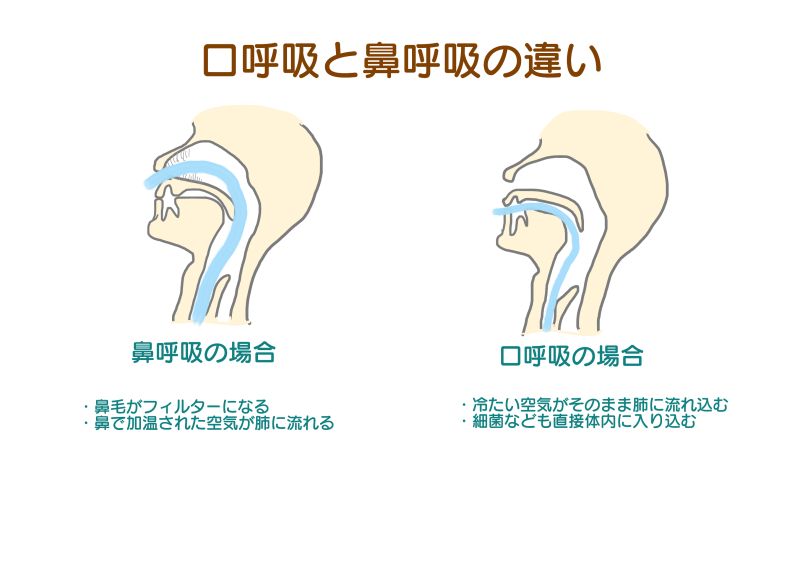

同じ呼吸の方法であっても、口呼吸と鼻呼吸には大きな違いがあります。

鼻呼吸の場合は、鼻の粘膜でウイルスや細菌、埃などが体内に入り込まないようにフィルターをかける役割があります。

しかし、口呼吸の場合はフィルターがなくダイレクトに細菌などが体内に入り込んでしまうのです。

<まとめ>口呼吸を予防することが歯周病予防につながる

花粉症の季節は、鼻水や鼻づまりなど辛い症状で悩まされる方も多いでしょう。

鼻がつまり呼吸がしにくい状況になりやすいですが、口呼吸や口の中の乾燥を予防することが、歯周病予防につながります。

まずは、日頃の歯磨きやデンタルフロスを使ったケア、そして定期的な歯科検診で歯の健康を維持することが大切です。

金沢の歯医者「白根歯科クリニック」の公式ホームページです。

http://care4618.com

花粉症がツライ季節がやってきましたが、鼻水や目のかゆみなどの症状に悩まされている方も多いのではないでしょうか?

花粉症と歯の疾患は関係がなさそうに思えますが、実は花粉症が歯周病のリスクを高めてしまうのです。

花粉症により鼻がつまり呼吸が辛いと感じる方も多いでしょう。

鼻が通らないため、口呼吸をする方もいると思いますが、その口呼吸が歯周病のリスクを高める原因です。

今回は、花粉症と歯周病の関係について詳しく解説します。

1.花粉症とは?

花粉症とは、スギなどの花粉が原因となって起こるアレルギー疾患の一つです。

花粉によりくしゃみや鼻水、鼻づまりなどの症状を引き起こします。

また、花粉症の症状が重い方の中には、皮膚のかゆみや頭痛、倦怠感などの症状を伴うこともあるでしょう。

1-1.花粉症の原因

花粉症の原因は、鼻腔内に入り込んだ花粉を排除しようと起こる免疫反応です。

花粉が体内に入り込むことで様々な症状が見られます。

1-2.花粉症のピーク

花粉症のピークはエリアなどによっても異なりますが、中部東海エリアを中心に見ていきましょう。

中部東海エリアは1年中花粉が飛散しており、2月下旬から3月中旬はスギ花粉が特に多く、4月上旬はヒノキ科花粉がピークとなります。

5月以降から秋まではイネ科やブタクサ、ヨモギなどの花粉が量は少ないですが飛散し、10月以降はスギのサイクルとなっています。

2.花粉症が歯周病を引き起こす原因

花粉症が歯周病を引き起こす原因としては、「口呼吸」が挙げられます。

鼻水により鼻が詰まった状態になってしまうと、口で呼吸をする人も多いでしょう。

この口呼吸が口の中を乾燥させてしまい、歯周病が起こりやすくなるのです。

2-1.花粉症の薬の副作用には唾液の分泌を抑制するものが多い

花粉症の症状を和らげるために、花粉症の薬を内服している方も多いでしょう。

花粉症の薬の中には症状を和らげる副作用として、唾液の分泌を抑制するものもあります。

唾液の分泌の抑制、口呼吸によって、さらに口の中が乾燥しやすい環境となるのです。

唾液には歯周病の原因となる細菌を殺菌する効果もあるため、口の中で細菌が繁殖しやすくなり、歯周病のリスクが高くなります。

2-2.口呼吸と鼻呼吸の違い

同じ呼吸の方法であっても、口呼吸と鼻呼吸には大きな違いがあります。

鼻呼吸の場合は、鼻の粘膜でウイルスや細菌、埃などが体内に入り込まないようにフィルターをかける役割があります。

しかし、口呼吸の場合はフィルターがなくダイレクトに細菌などが体内に入り込んでしまうのです。

<まとめ>口呼吸を予防することが歯周病予防につながる

花粉症の季節は、鼻水や鼻づまりなど辛い症状で悩まされる方も多いでしょう。

鼻がつまり呼吸がしにくい状況になりやすいですが、口呼吸や口の中の乾燥を予防することが、歯周病予防につながります。

まずは、日頃の歯磨きやデンタルフロスを使ったケア、そして定期的な歯科検診で歯の健康を維持することが大切です。

金沢の歯医者「白根歯科クリニック」の公式ホームページです。

http://care4618.com

Comments