歯周病が原因で腎臓病のリスクが上がる!?歯周病と腎臓病の関係

こんにちは。白根歯科クリニック院長の白根和明です。

歯周病が様々な全身の病気の原因になるとお伝えしてきましたが、最近の研究では「糖尿病性腎症」の原因になることも分かってきました。

糖尿病性腎症は糖尿病の合併症の一つであり、悪化してしまうと透析などが必要になる病気です。

糖尿病から糖尿病性腎症を発症するメカニズムについては、完全に解明されていないのが現状です。

しかし、歯周病の原因菌が糖尿病性腎症の発症に関わっていることが分かってきました。

今回は、歯周病と糖尿病性腎症の関係についてお伝えします。

1.糖尿病性腎症になる原因の一つが歯周病!?

糖尿病は生活習慣病の一つであり、運動不足や肥満など様々な原因によって引き起こされる病気です。

平成26年度の厚生労働省の調査では、糖尿病の総患者数は316万6000人と年々増加しています。

(参考:厚生労働省 平成26年患者調査の概要

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/14/dl/05.pdf)

糖尿病は腎疾患や網膜症など合併症を引き起こす慢性的な疾患であり、生活習慣の見直しが重要と考えられてきました。

しかし、平成30年に岡山大学は糖尿病性腎症の原因の一つとして、歯周病が挙げられることを研究結果とともに報告しています。

(参考:岡山大学プレスリリース:

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press30/press-180726-1.pdf)

研究結果から、生活習慣の見直しだけでなく、歯周病の予防への取り組みも重要であることが分かります。

糖尿病性腎症とは、糖尿病の合併症として発症する腎臓病のことです。

病期の初期であれば、血糖コントロールにより症状を緩和することが可能ですが、腎不全になってしまった場合は、透析による治療が必要になります。

糖尿病性腎症の原因は、高血糖状態が続くことにより動脈硬化が進行することです。

動脈硬化が進行してしまうと、腎臓内の毛細血管の集まりである糸球体と呼ばれる部分の血管が壊れてしまいます。

糸球体の血管が壊れてしまうと、老廃物のろ過ができなくなり、腎臓の機能が低下、そして腎不全へと移行することが考えられています。

上記の原因が考えられていますが、ハッキリとした原因は判明していません。

糖尿病性腎症の症状は、病期によって異なります。

・第1期(腎症前期)

尿タンパクやアルブミン値は正常ですが、腎機能を表す数値が高いことが特徴です。

この時点では、自覚症状はほとんどなく、尿検査をしなければ判断がつきません。

・第2期(早期腎症期)

ごく微量のタンパク質が尿中に漏れ出てきますが、適切な治療によりタンパク質の漏れを戻すことができます。

第2期でも自覚症状はありません。

・第3期A(顕性腎症期)

第3期では、むくみや息切れ、胸苦しさ、食欲不振、膨満感などの自覚症状が見られます。

この時点で適切な治療を行うことで、進行を遅らせることはできますが、良い状態に戻すことは難しいでしょう。

第3期以降になると、顔色不良や疲れやすい、嘔気、嘔吐、筋肉の硬直などの自覚症状が見られます。

2-3. 糖尿病性腎症の治療

糖尿病性腎症は、第1〜3期の比較的軽症な状態であれば、血糖コントロールや高圧治療、タンパク質制限などの治療が行われます。

症状が悪化して腎不全まで陥ってしまうと透析による治療や腎移植が適応になります。

岡山大学が行なった研究結果によると、糖尿病にかかったマウスに歯周病菌を投与したところ、腎症を発症したことが分かりました。

糖尿病にかかったマウスからは、腎臓の糸球体に免疫を作動させる機能が発動することが分かっており、これらが歯周病菌が持つ成分が結合することで腎症を引き起こすことが研究結果に記載されています。

糖尿病性腎症を引き起こすメカニズムは、ハッキリ解明されていませんが、今回の研究から歯周病菌が大きく関係していることが分かりました。

今回の岡山大学の研究から、歯周病が糖尿病性腎症を引き起こす可能性が高いことが分かりました。

糖尿病性腎症を予防するためには、運動や食生活だけでなく、歯周病を予防することが重要です。

歯周病は毎日のケアで予防、そして適切な治療で完治できる病気です。

全身の病気になる前に、定期的なメンテナンスを行い健康維持を行いましょう。

金沢市にある「白根歯科クリニック」の公式ホームページです。

http://care4618.com

歯周病が様々な全身の病気の原因になるとお伝えしてきましたが、最近の研究では「糖尿病性腎症」の原因になることも分かってきました。

糖尿病性腎症は糖尿病の合併症の一つであり、悪化してしまうと透析などが必要になる病気です。

糖尿病から糖尿病性腎症を発症するメカニズムについては、完全に解明されていないのが現状です。

しかし、歯周病の原因菌が糖尿病性腎症の発症に関わっていることが分かってきました。

今回は、歯周病と糖尿病性腎症の関係についてお伝えします。

1.糖尿病性腎症になる原因の一つが歯周病!?

糖尿病は生活習慣病の一つであり、運動不足や肥満など様々な原因によって引き起こされる病気です。

平成26年度の厚生労働省の調査では、糖尿病の総患者数は316万6000人と年々増加しています。

(参考:厚生労働省 平成26年患者調査の概要

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/14/dl/05.pdf)

糖尿病は腎疾患や網膜症など合併症を引き起こす慢性的な疾患であり、生活習慣の見直しが重要と考えられてきました。

しかし、平成30年に岡山大学は糖尿病性腎症の原因の一つとして、歯周病が挙げられることを研究結果とともに報告しています。

(参考:岡山大学プレスリリース:

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press30/press-180726-1.pdf)

研究結果から、生活習慣の見直しだけでなく、歯周病の予防への取り組みも重要であることが分かります。

2.糖尿病性腎症とは?

糖尿病性腎症とは、糖尿病の合併症として発症する腎臓病のことです。

病期の初期であれば、血糖コントロールにより症状を緩和することが可能ですが、腎不全になってしまった場合は、透析による治療が必要になります。

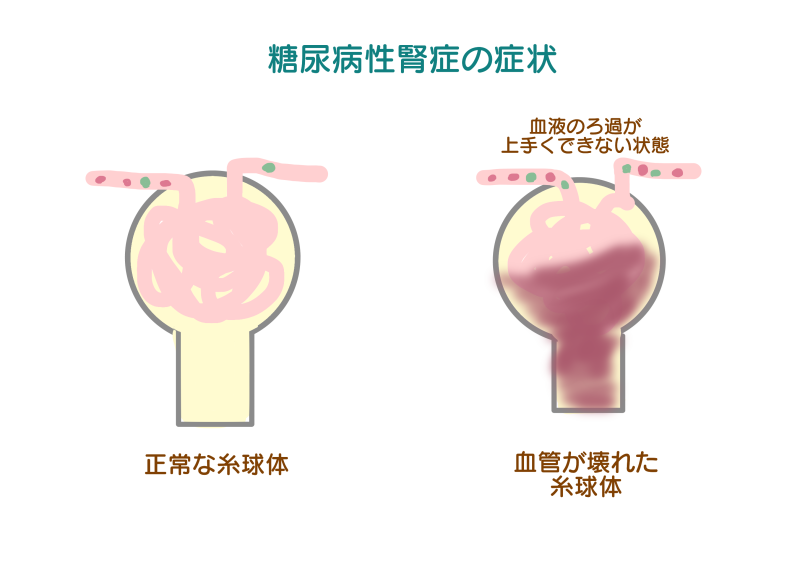

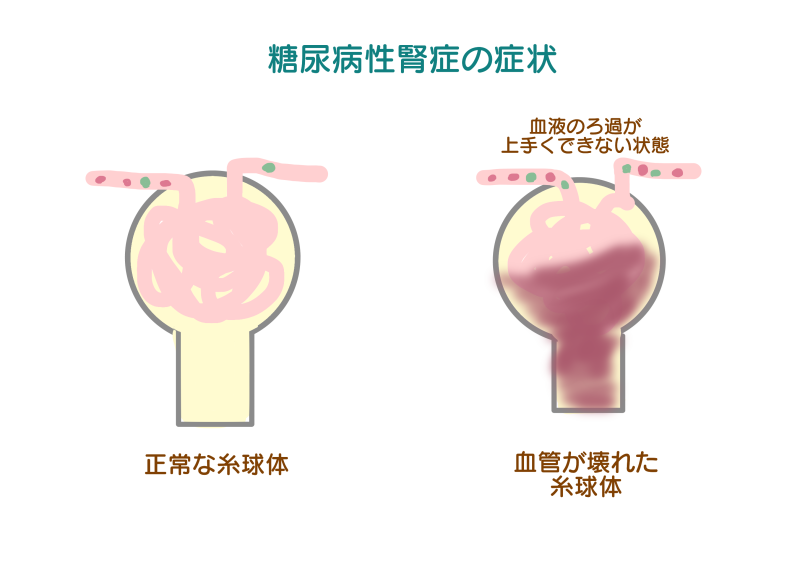

2-1.糖尿病性腎症の原因

糖尿病性腎症の原因は、高血糖状態が続くことにより動脈硬化が進行することです。

動脈硬化が進行してしまうと、腎臓内の毛細血管の集まりである糸球体と呼ばれる部分の血管が壊れてしまいます。

糸球体の血管が壊れてしまうと、老廃物のろ過ができなくなり、腎臓の機能が低下、そして腎不全へと移行することが考えられています。

上記の原因が考えられていますが、ハッキリとした原因は判明していません。

2-2.糖尿病性腎症の症状

糖尿病性腎症の症状は、病期によって異なります。

・第1期(腎症前期)

尿タンパクやアルブミン値は正常ですが、腎機能を表す数値が高いことが特徴です。

この時点では、自覚症状はほとんどなく、尿検査をしなければ判断がつきません。

・第2期(早期腎症期)

ごく微量のタンパク質が尿中に漏れ出てきますが、適切な治療によりタンパク質の漏れを戻すことができます。

第2期でも自覚症状はありません。

・第3期A(顕性腎症期)

第3期では、むくみや息切れ、胸苦しさ、食欲不振、膨満感などの自覚症状が見られます。

この時点で適切な治療を行うことで、進行を遅らせることはできますが、良い状態に戻すことは難しいでしょう。

第3期以降になると、顔色不良や疲れやすい、嘔気、嘔吐、筋肉の硬直などの自覚症状が見られます。

2-3. 糖尿病性腎症の治療

糖尿病性腎症は、第1〜3期の比較的軽症な状態であれば、血糖コントロールや高圧治療、タンパク質制限などの治療が行われます。

症状が悪化して腎不全まで陥ってしまうと透析による治療や腎移植が適応になります。

3.歯周病と糖尿病性腎症の関係とは

?岡山大学が行なった研究結果によると、糖尿病にかかったマウスに歯周病菌を投与したところ、腎症を発症したことが分かりました。

糖尿病にかかったマウスからは、腎臓の糸球体に免疫を作動させる機能が発動することが分かっており、これらが歯周病菌が持つ成分が結合することで腎症を引き起こすことが研究結果に記載されています。

糖尿病性腎症を引き起こすメカニズムは、ハッキリ解明されていませんが、今回の研究から歯周病菌が大きく関係していることが分かりました。

<まとめ>歯周病予防が糖尿病性腎症のリスクを下げる

今回の岡山大学の研究から、歯周病が糖尿病性腎症を引き起こす可能性が高いことが分かりました。

糖尿病性腎症を予防するためには、運動や食生活だけでなく、歯周病を予防することが重要です。

歯周病は毎日のケアで予防、そして適切な治療で完治できる病気です。

全身の病気になる前に、定期的なメンテナンスを行い健康維持を行いましょう。

金沢市にある「白根歯科クリニック」の公式ホームページです。

http://care4618.com

Comments