骨粗鬆症の治療薬【ビスフォスフォネート製剤】の歯科治療における注意点

こんにちは。白根歯科クリニック院長の白根和明です。

骨粗鬆症(こつそしょうしょう)の治療薬の一つに、「ビスフォスフォネート製剤」と呼ばれる薬があります。

通称「BP製剤」と呼ばれることもありますが、歯科治療においては注意が必要です。

ビスフォスフォネート製剤を内服している場合、抜歯などの歯科治療後に顎の骨が腐ってしまうなどの重い感染症にかかるケースがあります。

ビスフォスフォネート製剤を内服している時は、歯科治療を受ける前に内服を伝えることや担当医と相談が必要です。

今回は、骨粗鬆症の治療薬【ビスフォスフォネート製剤】の歯科治療における注意点について詳しくお伝えします。

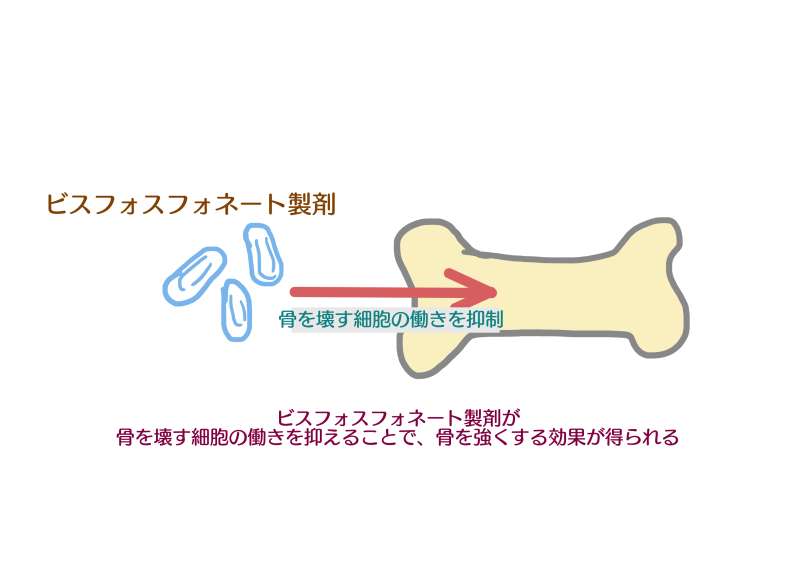

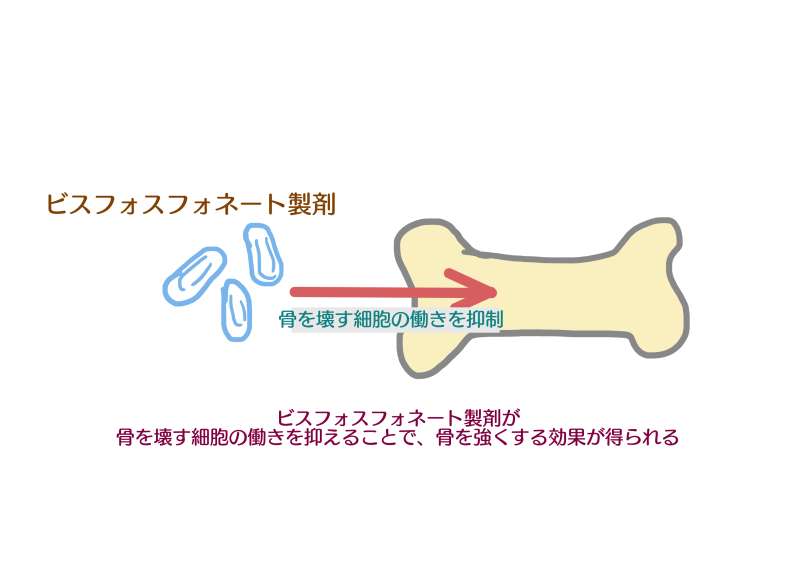

ビスフォスフォネート製剤とは、骨粗鬆症の治療薬に使用される薬剤の一つです。

骨粗鬆症は加齢や閉経などにより、骨を壊す細胞と作る細胞のバランスが崩れてしまった状態です。

骨を作る過程よりも骨を吸収する過程が上回り、骨の中がスカスカになっていることが特徴。

ビスフォスフォネート製剤は、骨を壊す過程を抑えて骨を強くすることで骨折などを予防します。

ビスフォスフォネート製剤には、次のような服作用があります。

・消化器症状

胃の不快感や便秘などの消化器症状と呼ばれる症状が見られることがあります。

・顎骨壊死

非常に稀なケースですが、抜歯などの治療を受けた後に、顎の骨の炎症や歯が抜けるなどの症状が見られることがあります。

ビスフォスフォネート製剤には注射薬や内服薬などの種類があります。

ここでは、内服薬で代表的な商品名をピックアップして紹介します。

•フォサマック

•ボナロン錠

•ボノテオ錠

•ダイドロネル錠

•リカルボン錠

•アクトネル錠

•ベネット錠

•アレンドロン錠

•ミノドロン錠

•リセドロン錠

ビスフォスフォネート製剤は、上記の商品名の薬剤に該当するので、内服薬をチェックしておきましょう。

ビスフォスフォネート製剤は、骨粗鬆症の治療薬として第一選択される薬ですが、歯科治療においては注意が必要です。

ここでは、歯科治療における注意点についてご説明します。

先ほども副作用の部分で触れましたが、顎骨壊死が起こると報告されています。

特に、抜歯や歯茎や歯の根の部分の治療を行なった後に発症するケースも多いです。

また、顎骨壊死だけでなく顎骨への重度の感染症も引き起こすことがあります。

ビスフォスフォネート製剤による合併症として、顎骨壊死などの症状がありますが、「歯科治療が受けられない」と考える人もいるかもしれません。

合併症は、抜歯やインプラントの埋め込みなどの外科的な処置によって発症することが確認されており、歯石除去などの治療では影響を受けません。

先ほどもお伝えした通り、抜歯などの外科的な治療の際に合併症が報告されているため、治療によっては休薬が必要になることもあります。

一方、ビスフォスフォネート製剤と顎骨壊死との関連性はない、といった見解もああり、現状、見解が混在している状態であるため、休薬の必要性や期間などは、歯科医師と主治医によって決められ、相談することが必要です。

ビスフォスフォネート製剤による合併症を予防するためにも、内服に関して注意しておきたいことをお伝えします。

4-1.受診時に内服していることを伝える

歯科医院を受診するときに、必ず「ビスフォスフォネート製剤を内服していること」を伝えることが大切です。

「骨の治療薬だから口の中と関係ない」と考える人もいるかもしれませんが、重篤な副作用が起こってからでは手遅れ。

また、過去に内服したことがある場合も、どれくらいの期間内服していたかなども伝えるようにしましょう。

治療によっては内服薬の休薬が必要になりますが、自分の判断で勝手に止めることはしないでください。

必ず歯科医師と主治医に相談し、指示に従って内服するようにしましょう。

ビスフォスフォネート製剤を内服していることにより、歯科治療で重篤な副作用を引き起こすことが分かっています。

普段から歯磨きや口腔ケアをしっかり行うことで、副作用が発生しても重症化しにくいと報告されています。

歯科医院で定期的なメンテナンス心がけ、歯の健康を守りましょう。

金沢市にある「白根歯科クリニック」の公式ホームページです。

http://care4618.com

骨粗鬆症(こつそしょうしょう)の治療薬の一つに、「ビスフォスフォネート製剤」と呼ばれる薬があります。

通称「BP製剤」と呼ばれることもありますが、歯科治療においては注意が必要です。

ビスフォスフォネート製剤を内服している場合、抜歯などの歯科治療後に顎の骨が腐ってしまうなどの重い感染症にかかるケースがあります。

ビスフォスフォネート製剤を内服している時は、歯科治療を受ける前に内服を伝えることや担当医と相談が必要です。

今回は、骨粗鬆症の治療薬【ビスフォスフォネート製剤】の歯科治療における注意点について詳しくお伝えします。

1.骨粗鬆症の治療薬である「ビスフォスフォネート製剤」とは?

ビスフォスフォネート製剤とは、骨粗鬆症の治療薬に使用される薬剤の一つです。

骨粗鬆症は加齢や閉経などにより、骨を壊す細胞と作る細胞のバランスが崩れてしまった状態です。

骨を作る過程よりも骨を吸収する過程が上回り、骨の中がスカスカになっていることが特徴。

ビスフォスフォネート製剤は、骨を壊す過程を抑えて骨を強くすることで骨折などを予防します。

1-1.ビスフォスフォネート製剤の副作用

ビスフォスフォネート製剤には、次のような服作用があります。

・消化器症状

胃の不快感や便秘などの消化器症状と呼ばれる症状が見られることがあります。

・顎骨壊死

非常に稀なケースですが、抜歯などの治療を受けた後に、顎の骨の炎症や歯が抜けるなどの症状が見られることがあります。

1-2.ビスフォスフォネート製剤の種類

ビスフォスフォネート製剤には注射薬や内服薬などの種類があります。

ここでは、内服薬で代表的な商品名をピックアップして紹介します。

•フォサマック

•ボナロン錠

•ボノテオ錠

•ダイドロネル錠

•リカルボン錠

•アクトネル錠

•ベネット錠

•アレンドロン錠

•ミノドロン錠

•リセドロン錠

ビスフォスフォネート製剤は、上記の商品名の薬剤に該当するので、内服薬をチェックしておきましょう。

3.ビスフォスフォネート製剤は歯科治療において注意が必要な薬

ビスフォスフォネート製剤は、骨粗鬆症の治療薬として第一選択される薬ですが、歯科治療においては注意が必要です。

ここでは、歯科治療における注意点についてご説明します。

3-1.抜歯後に顎骨壊死が起こると報告されている

先ほども副作用の部分で触れましたが、顎骨壊死が起こると報告されています。

特に、抜歯や歯茎や歯の根の部分の治療を行なった後に発症するケースも多いです。

また、顎骨壊死だけでなく顎骨への重度の感染症も引き起こすことがあります。

3-2.抜歯などの歯科治療が受けられないわけではない

ビスフォスフォネート製剤による合併症として、顎骨壊死などの症状がありますが、「歯科治療が受けられない」と考える人もいるかもしれません。

合併症は、抜歯やインプラントの埋め込みなどの外科的な処置によって発症することが確認されており、歯石除去などの治療では影響を受けません。

3-3.治療によっては治療前に休薬することが必要

先ほどもお伝えした通り、抜歯などの外科的な治療の際に合併症が報告されているため、治療によっては休薬が必要になることもあります。

一方、ビスフォスフォネート製剤と顎骨壊死との関連性はない、といった見解もああり、現状、見解が混在している状態であるため、休薬の必要性や期間などは、歯科医師と主治医によって決められ、相談することが必要です。

4.ビスフォスフォネート製剤を内服している場合

ビスフォスフォネート製剤による合併症を予防するためにも、内服に関して注意しておきたいことをお伝えします。

4-1.受診時に内服していることを伝える

歯科医院を受診するときに、必ず「ビスフォスフォネート製剤を内服していること」を伝えることが大切です。

「骨の治療薬だから口の中と関係ない」と考える人もいるかもしれませんが、重篤な副作用が起こってからでは手遅れ。

また、過去に内服したことがある場合も、どれくらいの期間内服していたかなども伝えるようにしましょう。

4-2.勝手に内服を止めることはせず歯科医師と主治医に相談すること

治療によっては内服薬の休薬が必要になりますが、自分の判断で勝手に止めることはしないでください。

必ず歯科医師と主治医に相談し、指示に従って内服するようにしましょう。

<まとめ>普段からの歯磨きなど口腔ケアが大切

ビスフォスフォネート製剤を内服していることにより、歯科治療で重篤な副作用を引き起こすことが分かっています。

普段から歯磨きや口腔ケアをしっかり行うことで、副作用が発生しても重症化しにくいと報告されています。

歯科医院で定期的なメンテナンス心がけ、歯の健康を守りましょう。

金沢市にある「白根歯科クリニック」の公式ホームページです。

http://care4618.com

Comments