虫歯から顎骨骨髄炎になるとどうなる?顎骨骨髄炎の症状を解説!

こんにちは。白根歯科クリニック院長の白根和明です。

「虫歯になっている自覚はあるけど、痛みがないから放置している」という人も多いのではないでしょうか?

虫歯を治療せず放置してしまうと、骨の病気を引き起こしてしまうことがあります。

骨にまで炎症が広がってしまうと痛みや膿、腫れなどの症状が見られることも……。

重症化してしまうと手術が必要なケースもあるため、早期治療と予防が大切です。

今回は、虫歯から骨に炎症が広がってしまう顎骨骨髄炎の症状について解説します。

1.虫歯が悪化すると骨の病気になる

「痛みのない虫歯は大丈夫」そう思いながら虫歯を放置している人も多いでしょう。

虫歯は歯の感染症であり、全身に様々な影響を及ぼすことが分かっています。

口の中は元々細菌が多い場所でもありますが、虫歯や歯周病によって弱った歯茎から身体の中に入り込んでしまいます。

顎の骨に細菌が入り込んでしまうことで、「顎骨骨髄炎」と呼ばれる病気になることもあるのです。

次の項目で「顎骨骨髄炎」について詳しくご説明します。

顎骨骨髄炎とは、顎の骨の内側にある骨髄に炎症が生じる病気です。

口の中の細菌が顎の骨に感染してしまうことで発症します。

炎症を起こした部分の痛みやしびれ、膿が出るなどの症状が見られます。

顎骨骨髄炎の原因は、虫歯や歯周炎からの感染。

歯は歯根と呼ばれる根っこの部分が顎の骨に埋まっているため、虫歯や歯周炎によって細菌が入り込みやすくなってしまうのです。

虫歯や歯周炎から以外の原因としては、顎の骨に発症する腫瘍や嚢胞(のうほう)と呼ばれる液体や固体が溜まった袋のようなものが感染源として挙げられげられます。

顎骨骨髄炎は、免疫機能が低下している人や口腔内環境が悪い人、虫歯や歯周炎に感染している人は罹患しやすくなります。

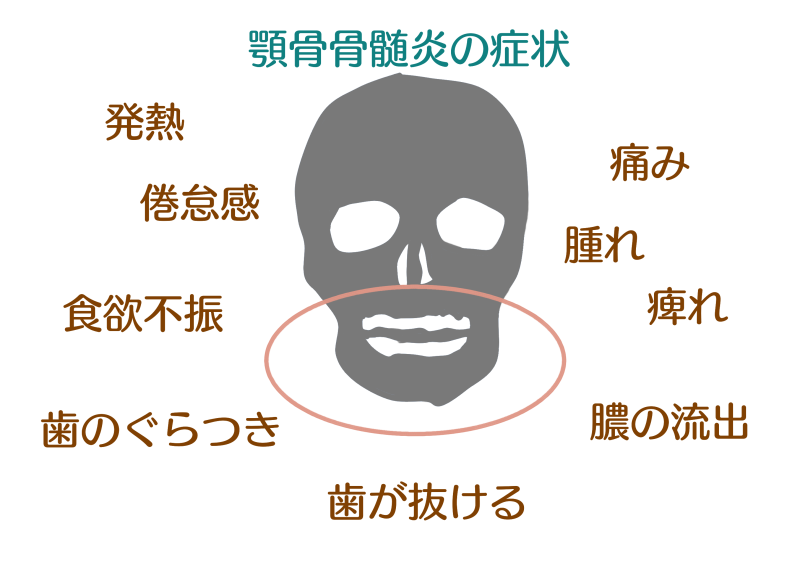

顎骨骨髄炎の症状としては、下記のようなものが見られます。

• 発熱

• 倦怠感

• 食欲不振

• 病変部位の痛み

• 腫れ

• 痺れ

• 膿の流出

• 病変部位の歯のぐらつき

• 歯が抜ける

• 顎下のリンパ節の腫れ

顎の骨に炎症が起きている状態なので、発熱や倦怠感などの身体症状も見られることが特徴です。

膿が出たり、炎症が起きている部位の歯のぐらつきや抜けなども見られることがあります。

病変部位の痛みによって食べ物が噛みにくいと感じることにより、食欲不振に陥ることもあるでしょう。

顎骨骨髄炎の治療方法としては、骨髄炎の診断を行い、炎症を抑えるために抗菌薬を使用します。

病変部位に膿が溜まっている場合は、局所切開にて膿を外に出す処置を行います。

顎骨骨髄炎は、耐性菌の増加や完治しないまま放置されることにより、慢性化してしまうことがあります。

慢性的に炎症が続いている場合は、骨の中の海綿体や周囲の皮質骨が硬くなっていることもあり、除去を行うためには外科的な手術が必要です。

顎骨骨髄炎は虫歯や歯周炎が原因で引き起こされる病気です。

顎の骨に炎症が起こり痛みなどの症状が見られると、食事にも影響し日常生活の質の低下につながります。

顎骨骨髄炎を予防するためには、虫歯や歯周炎の早期治療や予防が重要です。

毎日歯磨きをしても、自分では見えない部位に虫歯ができることもあります。

虫歯や歯周炎を予防するためには、歯科医院で定期的なケアを行うことが必要です。

虫歯は早期に治療をすることで軽い処置で済む場合も多いです。

悪化させないためにも、セルフケアだけでなく定期的なメンテナンスを心がけましょう。

金沢市にある「白根歯科クリニック」の公式ホームページです。

http://care4618.com

「虫歯になっている自覚はあるけど、痛みがないから放置している」という人も多いのではないでしょうか?

虫歯を治療せず放置してしまうと、骨の病気を引き起こしてしまうことがあります。

骨にまで炎症が広がってしまうと痛みや膿、腫れなどの症状が見られることも……。

重症化してしまうと手術が必要なケースもあるため、早期治療と予防が大切です。

今回は、虫歯から骨に炎症が広がってしまう顎骨骨髄炎の症状について解説します。

1.虫歯が悪化すると骨の病気になる

「痛みのない虫歯は大丈夫」そう思いながら虫歯を放置している人も多いでしょう。

虫歯は歯の感染症であり、全身に様々な影響を及ぼすことが分かっています。

口の中は元々細菌が多い場所でもありますが、虫歯や歯周病によって弱った歯茎から身体の中に入り込んでしまいます。

顎の骨に細菌が入り込んでしまうことで、「顎骨骨髄炎」と呼ばれる病気になることもあるのです。

次の項目で「顎骨骨髄炎」について詳しくご説明します。

2.顎骨骨髄炎とは?

顎骨骨髄炎とは、顎の骨の内側にある骨髄に炎症が生じる病気です。

口の中の細菌が顎の骨に感染してしまうことで発症します。

炎症を起こした部分の痛みやしびれ、膿が出るなどの症状が見られます。

2-1.顎骨骨髄炎の原因

顎骨骨髄炎の原因は、虫歯や歯周炎からの感染。

歯は歯根と呼ばれる根っこの部分が顎の骨に埋まっているため、虫歯や歯周炎によって細菌が入り込みやすくなってしまうのです。

虫歯や歯周炎から以外の原因としては、顎の骨に発症する腫瘍や嚢胞(のうほう)と呼ばれる液体や固体が溜まった袋のようなものが感染源として挙げられげられます。

顎骨骨髄炎は、免疫機能が低下している人や口腔内環境が悪い人、虫歯や歯周炎に感染している人は罹患しやすくなります。

2-2.顎骨骨髄炎の症状

顎骨骨髄炎の症状としては、下記のようなものが見られます。

• 発熱

• 倦怠感

• 食欲不振

• 病変部位の痛み

• 腫れ

• 痺れ

• 膿の流出

• 病変部位の歯のぐらつき

• 歯が抜ける

• 顎下のリンパ節の腫れ

顎の骨に炎症が起きている状態なので、発熱や倦怠感などの身体症状も見られることが特徴です。

膿が出たり、炎症が起きている部位の歯のぐらつきや抜けなども見られることがあります。

病変部位の痛みによって食べ物が噛みにくいと感じることにより、食欲不振に陥ることもあるでしょう。

2-3.顎骨骨髄炎の治療方法

顎骨骨髄炎の治療方法としては、骨髄炎の診断を行い、炎症を抑えるために抗菌薬を使用します。

病変部位に膿が溜まっている場合は、局所切開にて膿を外に出す処置を行います。

顎骨骨髄炎は、耐性菌の増加や完治しないまま放置されることにより、慢性化してしまうことがあります。

慢性的に炎症が続いている場合は、骨の中の海綿体や周囲の皮質骨が硬くなっていることもあり、除去を行うためには外科的な手術が必要です。

3.顎骨骨髄炎を予防するためには?

顎骨骨髄炎は虫歯や歯周炎が原因で引き起こされる病気です。

顎の骨に炎症が起こり痛みなどの症状が見られると、食事にも影響し日常生活の質の低下につながります。

顎骨骨髄炎を予防するためには、虫歯や歯周炎の早期治療や予防が重要です。

3-1.虫歯の早期治療や予防が大切

毎日歯磨きをしても、自分では見えない部位に虫歯ができることもあります。

虫歯や歯周炎を予防するためには、歯科医院で定期的なケアを行うことが必要です。

虫歯は早期に治療をすることで軽い処置で済む場合も多いです。

悪化させないためにも、セルフケアだけでなく定期的なメンテナンスを心がけましょう。

金沢市にある「白根歯科クリニック」の公式ホームページです。

http://care4618.com

Comments